読んでみた

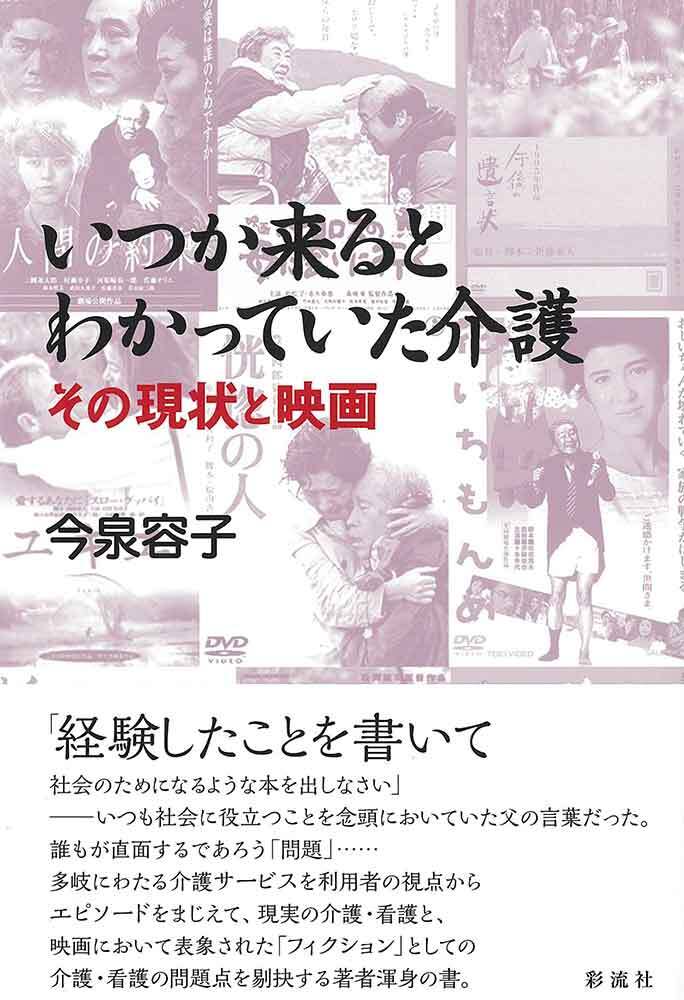

いつか来るとわかっていた介護

今泉容子著/彩流社/税込み2750円

著者は映画研究を専門とする学者だ。前半では父をみとるまでの介護の現状を、後半では映画で描かれている介護を記し、両者を対比させた。「ドキュメンタリー」である自身の介護体験と、「フィクション」の映画の世界。介護の実態を知ったからこそ、「映画のなかの介護」の独自性が見えてきたという。

父はデイサービスやショートステイを経験した後、有料老人ホームに入居するも4カ月で退所して最期まで在宅介護を選んだ。前半の「ドキュメンタリー」は、父が受けた広範囲にわたる介護を利用者の視点から細かくルポ形式で描写している。

後半の「フィクション」は1973年公開の「恍惚の人」から入る。当時は父の介護で登場する介護福祉士も、ケアマネも存在しない。物語で介護を一手に引き受けるのは嫁だ。

この頃、既にヘルパーは活躍していた。にもかかわらず、映画ではあえて「訪問介護」に触れていない。根強い日本人の「嫁依存」を浮かび上がらせることに狙いがあるからだ。

さらに後半は80年代の舅(しゅうと)を自宅へ連れ戻して介護する「花いちもんめ。」と在宅介護の限界を描いた「人間の約束」へと続く。そして最後は介護者の設定が「息子」で、ケアマネが登場し、施設を舞台に介護保険を駆使する様を撮った2010年代の「ペコロスの母に会いにいく」。時代ごとに9作品を紹介しつつ、著者本人が体験した介護や看護の問題と重ね合わせ、それぞれの時代背景をもとに問題点や課題を指摘している。