第8回認定15グループ

- 第8回認定15グループ(順不同)

- 第8回認定15グループは、2026年秋の大賞審査の候補となります。

※学年は2024年度

- 1 北海道真狩高等学校 園芸分会

- 北海道版リジェネラティブ農業実証試験~マメ科緑肥作物を用いた不耕起栽培~

グループ代表 2年 宮崎鈴々さん

私たち園芸分会は、“土を育てる”を合言葉に、「土壌微生物に着目した有機農法」の研究を実践しています。近年、肥料の高騰や農業によって生じる環境汚染が問題視されているため、持続可能な農業を目指して「リジェネラティブ農業(環境再生型農業)」に挑戦しています。先生の指導のほか大学や民間企業の方々にも協力いただきながら、精いっぱい頑張っていきます!- 2 北海道帯広農業高等学校 養豚分会2年生

- Well PIinGプロジェクト(ウェルピーイングプロジェクト)~関わるすべての幸せを追求し、よりよい養豚を実現する~

グループ代表 2年 柿野るいかさん

養豚分会では、アニマルウェルフェアに配慮し、豚が過ごしやすくストレスの少ない環境で飼育することを研究しています。豚はアニマルウェルフェアの普及が遅れており、一度も日光を浴びず、土も踏まずに生涯を終えることも珍しくありません。この現状を多くの人に知ってもらい、生産者、消費者、豚にとって幸せな「ウェルビーイング」な生産を目指し活動していきます。- 3 秋田県立金足農業高等学校 生活科学科ハーブ班

- カミツレで活きる、カミツレと生きる~秋田カミツレ物語~

グループ代表 2年 山形恋羽さん

私たちは秋田県で栽培されるカミツレの活用をPRし、耕作放棄地を活用した新たな農業作物として広げられないか、模索しながら活動しています。生薬以外の活用をPRするためにサブレなどの菓子を地元企業と共同で開発し販売につなげるほか、伝統工芸「秋田黄八丈」を参考に、未利用部分で草木染の研究に取り組んでいます。新たな伝統を作りたいです。- 4 福島県立修明高等学校 地域資源科農業資源プロジェクト班

- 地域をつなぐ美土棲(ミミズ)プロジェクト~豊かな土を生み出す土壌動物との共生を目指して~

グループ代表 1年 渡辺慶斗さん

私たちは高校生が取り組むことができる持続可能な地域づくりを目指しています。地域の未利用資源を用いたコンポストづくりの基礎研究と、土壌動物であるミミズの働きを活用した生ごみの堆肥化を進めます。これらを用いて持続可能な土づくり、付加価値の高い地場伝統野菜の栽培・普及を提案していきます。地域の方々と、地域の魅力ある資源を発信していきます!- 5 群馬県立勢多農林高等学校 Patisserie SETANO(パティスリーせたのう)

- 味噌・醤油アンバサダーとしての挑戦

グループ代表 3年 勝田妃南さん

私たちはPatisserie SETANOとして、授業で学んだ知識や技術をもとに商品開発・製造・販売などを行っています。群馬県は味噌や醤油などの醸造出荷額が高いこと、それら調味料の若者離れの深刻化を知りました。「味噌・醤油アンバサダー」として、それぞれの味や風味を生かした商品開発、成分分析に挑戦し、群馬県産の味噌・醤油を国内外へ発信、認知度向上・魅力追求を目指します!- 6 群馬県立利根実業高等学校 森林科学部

- 放置竹林の夢~無価値からの挑戦~

グループ代表 3年 萩原来人さん

勢力を拡大している放置竹林は、私たちが生活する群馬県利根沼田地域でも問題になっています。昨年までは竹林整備活動を中心に地域の方々と老齢竹や折損竹の伐採、小学生と幼竹の収穫体験を実施してきました。最終的には、無価値の竹林を価値あるものに変えることが目標です。今後は竹を活用した地域交流やイベント開催など、遊びと安全を最優先に多くの挑戦をしていきます!- 7 福井県立福井農林高等学校 生物生産部「トマト開発グループ」

- 新たなブランドトマトを~栽培技術の検証とコスト削減~

グループ代表 2年 竹内一仁さん

地域の課題や新たな栽培技術を取り入れてさまざまな野菜の生産・研究をしています。新たなブランドトマトを作りたいと思い、地元企業と連携してクリンカアッシュの活用や東京農大の高畑教授にアドバイスをいただきながら、ペピーノ台木を活用したトマト栽培を行っています。福井の新たなブランドトマト作りを目標に、同じ志を持つメンバーと共に放課後活動に取り組んでいます。- 8 愛知県立猿投農林高等学校 作庭チームSAKUR☆

- 地方創生・稼げるまちづくり~地元資源を活用したランドマーク~

グループ代表 3年 田井中咲さん

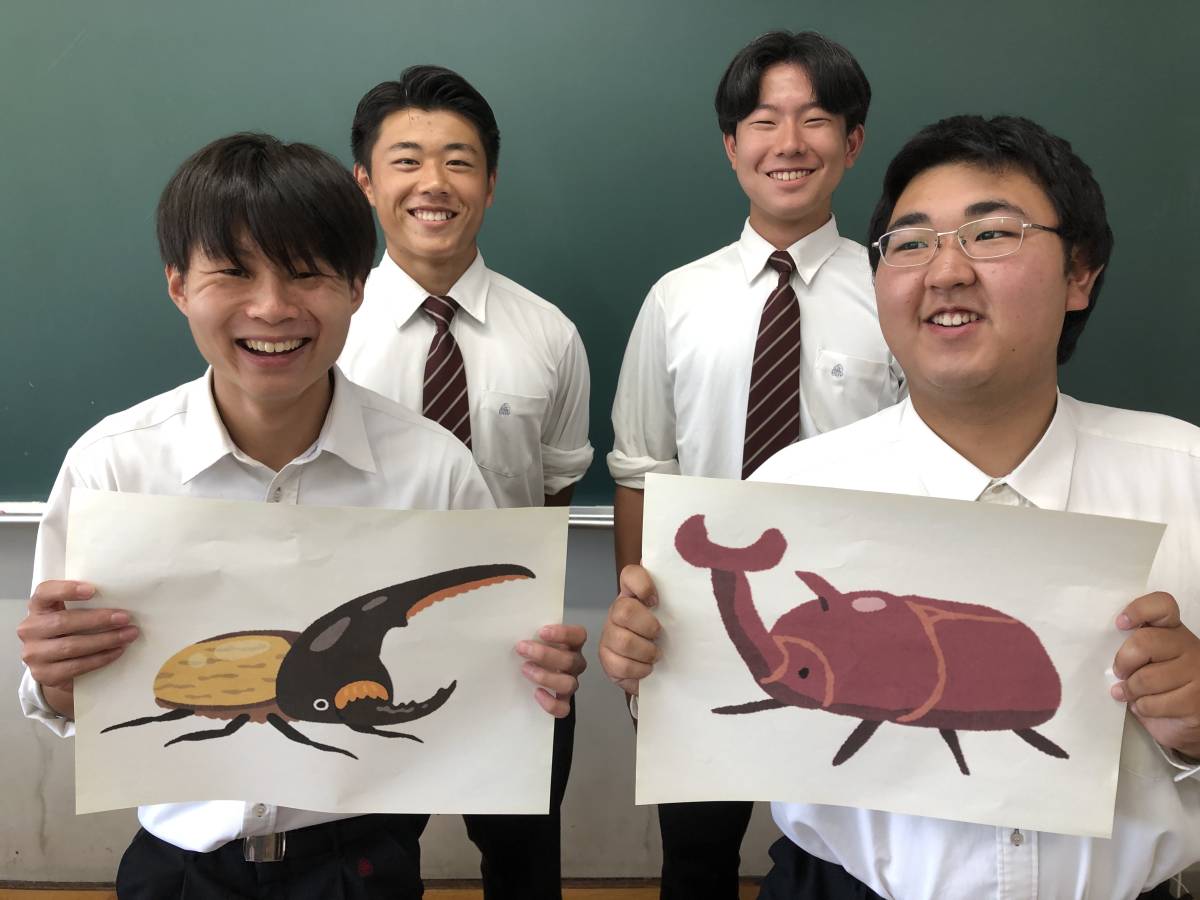

小原の資源である「レッドストーン」「四季桜」を全国に発信するため、造園技術で地域を盛り上げることを目標としてきました。造園技術・庭園設計の分野を生かし、柔軟な発想で活動しています。1、2年生も造園の学習に励み、活動を引き継ぎます。今後はランドマークの複数化を図り、四季桜の挿し木繁殖も進め、積極的に観光PRにも携わりたいです。ぜひ今年の「小原四季桜まつり」にお越しください。- 9 三重県立伊賀白鳳高等学校 サスティナブルカブトムシ~産業廃棄物でまちおこし~

- サスティナブルカブトムシ〜産業廃棄物でまちおこし

グループ代表 3年 嶋崎清流さん

産業廃棄物からカブトムシを生産する研究をしています。伊賀市でもカブトムシの数は年々減少していて、捕まえるのが難しいです。そこで、産業廃棄物からカブトムシを生産し、地域の子供たちに配布したいと考えています。ワークショップを開催して環境問題や農業の重要性を伝えていきたいです。またカブトムシを活用した昆虫食や肥料、飼料などたくさんの可能性を探っていきたいです。- 10 滋賀県立長浜農業高等学校 草花分野

- 花育の取り組み

グループ代表 3年 草野花凜さん

私たち草花分野は毎年たくさんの花を栽培し、地域の方々への販売や長浜城の花壇に植栽をするなど、多くの人に花の魅力を伝える活動をしています。他に「フラワー装飾技能3級」取得や「花いけバトル」にもチャレンジするなど、花を生かした活動や学習をするたびに「花ってやっぱり楽しい」と思います。今年からは園児を対象に花の魅力を伝える活動を頑張っています。- 11 島根県立松江農林高等学校 サツマイモ無病苗チーム

- 江戸時代のサツマイモを現代に

グループ代表 3年 中谷朱華さん

私たちのチームは、令和9年に世界遺産登録20周年を迎える鉱山遺跡「石見銀山」にちなむ、江戸時代に飢饉を救ったサツマイモ、おいらん、太白を栽培しています。現代の品種に比べ育苗が困難ですが、栽培は国立公園三瓶山を考えており、イモで大田の地域活性化に取り組みます。- 12 山口県立大津緑洋高等学校日置校舎 畜産専攻班

- What’s Japanese polled? ~無角和種の保存・普及プロジェクト~

グループ代表 2年 岡島蒼眞さん

山口県は和牛4品種で最も希少な無角和種発祥の地です。畜産専攻班は、この希少な種の保存や生態・飼育方法に関する調査研究、食品副産物を利用した飼育を行い、無角和種の普及に向けさまざまな活動に取り組みたいと考えています。今年度は、無角和種を受け入れる牛舎作りに取り組んでいます。この活動を通じ、畜産や山口県を盛り上げていくよう頑張ります。- 13 愛媛県立西条農業高等学校 環境工学科千町棚田研究班

- つなぐ棚田遺産~千町棚田を守れプロジェクト~

グループ代表 2年 得居大次朗さん

私たち環境工学科千町棚田班では、農水省から選定を受けた「つなぐ棚田遺産」を守るため私たちにできること①耕作放棄地解消②展望台の設置と遊歩道の整備③竹の有効利用の研究――を行い、地域の活性化を目指しています。西条市やJA、地元企業、ボランティアの力を借り、関心人口を増やすためにSNSなどで情報を発信し、関係人口を増やしていきたいと思っています。- 14 愛媛県立上浮穴高等学校 くまもるず

- 天空の郷に伝わる地大豆・地雑穀の継承と普及~甦れ!地域資源復活プロジェクト~

グループ代表 3年 町田佑さん

「くまもるず」は久万高原町に伝わる地大豆・地雑穀の継承・普及活動を行っています。小学生との栽培交流や農家への種子配布など、地域との関わりを大切にしています。雑穀や豆類は環境適応能力が高く、サスティナブルな食材として注目されており、地域の方と協働で開発した雑穀カレーのもとは少しずつ広まっています。地大豆・地雑穀で地域から世界へつながっていきます!- 15 宮崎県立高鍋農業高等学校 演習林復活プロジェクトグループ

- 甦れ演習林プロジェクト~里山の恵みを金にしろ!~

グループ代表 3年 山中洸輝さん

私たちが専攻する畑作農場に隣接する演習林は約16㌶あり、高鍋町では貴重な里山資源として期待されます。学習の場としていた農業科の学科改編で管理が行き届かなくなっていましたが、4年前に林業が専門の鍋島先生が赴任し、その有効利用に関する活動が始まりました。現在はキノコを栽培しています。林育や植生調査で町民から親しまれる里山を内外に発信していきたいです。