第2回 NTT宇宙環境エネルギー研究所

宇宙から未来を拓く革新的技術創出

地球温暖化や気候変動といった問題の解決には、限界打破のイノベーションが必要です。宇宙を舞台にそれに挑戦するのは、2020年7月に設立されたNTT宇宙環境エネルギー研究所。NTTの研究所では初の「宇宙」が名前に入る組織です。

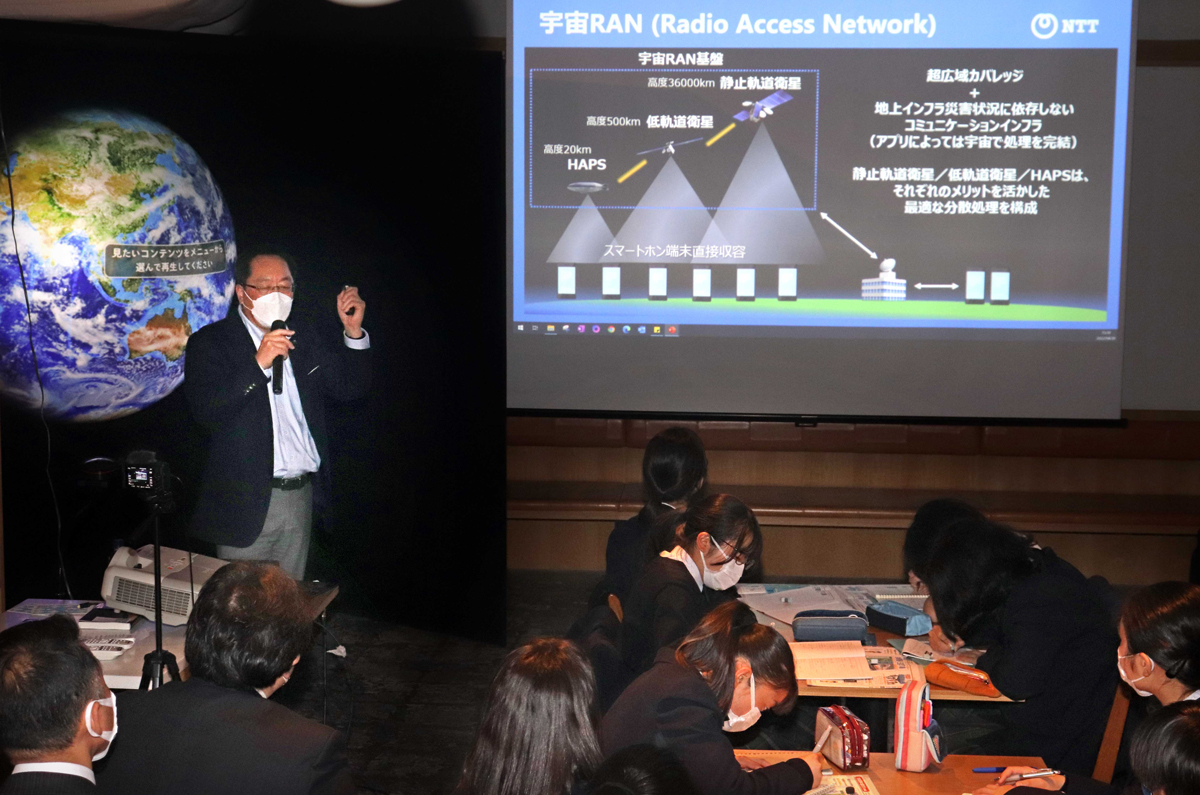

研究所の前田裕二所長が「#地球塾2050」の講義で、参加した東京都港区立高松中学校の2、3年生24人に解説した宇宙視点の技術創出とNTTグループの「IOWN(アイオン)構想」は一見すると「夢のような話」に映ります。

まずは、地球全体をカバーし、宇宙までぐるりとつながる新たなネットワークコンピューティングのインフラ「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」。地上3万6000キロまでの間を飛ぶ、HAPS(携帯電話の基地局を積んだ無人機体)や数々の観測衛星を光と電波の無線通信で統合。観測衛星が取得した膨大なデータは即座に、宇宙データセンターを搭載する各衛星に送られ分散処理。処理した情報は、地上局に近い衛星か ら必要な情報のみを地上に送信します。宇宙センシング(地球全体を捉えるセンシングデータ統合基盤)、宇宙データセンター、宇宙RANの技術が組み合わさっています。使うエネルギーは「宇宙太陽光発電」。無尽蔵にある太陽のエネルギーを宇宙空間で集めて、宇宙空間で使います。「次世代のクリーンエネルギーの地産地消」だといいます。将来は地球まで赤外線レーザーで太陽光のエネルギーを届ける計画です。

災いを恵みに変える研究も進んでいます。「雷制御・雷充電技術」は、落雷の位置を予測し、ドローンに落雷させます。そして雷エネルギーを取得・貯蔵・利用するところまで発展させる計画です。

「SFみたい」「宇宙で太陽光を集めたほうが効率がいいよね」「雷だけでなく、地震もエネルギーに変えられるかな」。生徒たちから次々に声が上がります。

「我々は本気で研究に取り組んでいます」と前田所長。実際、NTTとスカパーJSATは24年度に宇宙統合コンピューティング・ネットワークの第一歩となる「宇宙光データリレーサービス」を開始すると発表しました。これにより大容量・準リアルタイムデータ伝送が実現します。宇宙太陽光発電は30年以降の実用化を目指しています。夢物語ではありません。目の前に迫る現実なのです。

革新的技術を支えるのは、NTTグループが19年に発明した世界初の光トランジスタです。従来は電子技術を活用してきたトランジスタに光技術を導入し、光と電子を融合させる「光電融合技術」で、消費電力を94%も削減させることができました。光の技術は電子と違って熱を発生させないのも特徴です。

この光電融合技術を使って、NTTグループは30年にネットワークから端末まで全体の消費電力を100分の1にする目標を立てています。将来は、光技術による「伝送」と電子技術による「処理」が「光電融合型の処理」に代わっていくことで、圧倒的な低消費電力化と情報処理の超高速化を実現させることができるようになります。

その先にあるのは、現実にある脱炭素政策や災害、農業、企業業績など、あらゆる事象やモノをサイバー空間に再現する「デジタルツインコンピューティング」です。サイバー空間でさまざまなシミュレーションを連成させ、未来予測で最適解を導き出します。我々は革新的技術を使って、新しい地球のあり方をデザインしていきます。

NTTグループは19年、この光の技術を使ったネットワーク・情報処理基盤をIOWN構想として発表しました。26年にはサービスを開始したい考えです。

前田所長は「極端気象のエネルギー源となっている洋上の水蒸気や、二酸化炭素はほとんど測定されていません。宇宙を活用しながら、もっと地球のことを知り、理解していくことが必要です」と指摘します。

「常識にとらわれない発想に驚きを覚えました」(丸山真生さん=3年)

「近い未来に今よりはるかに進んだ技術で地球上の問題を解決できることが分かりました」(島崎由奈さん=同)

「自分たちが未来を作っていくのだと強く意識しました」(松原由悟さん=同)

「測定されていない」という事実に反応した生徒は多く、「これからは地球だけでなく、宇宙も含めて物事を考えるようにしたい」という声が上がりました。

シミュレーションした未来予測をリアルな世界に反映させたのはいいが、創造したものが結果的に失敗したり、悪用されたりした場合について問う生徒もいました。前田所長は「科学技術の手前の話にとどまらず、その先まで考えた質問。メタバースやサイバー空間上でのシミュレーションで、より良い未来と社会を作っていくように努めなければならない。興味があったら、一緒に研究していきましょう」と呼びかけました。

目を輝かせて話を聞く生徒たち。大きな刺激を受けたようです。

【大谷麻由美】

コーディネーターの視点

竹村眞一(京都芸術大学教授)

「21世紀を生きる次世代の想像力を、20世紀の常識で縛らないようにしたい」ーーこうした動機から企業やプレゼンターを選定している『#地球塾2050』。そんな常識はずれの革新者(Disruptive Innovator)第1回の登壇者は、NTT宇宙環境エネルギー研究所長の前田裕二氏だ。

GAFAMに圧倒されすっかり影が薄くなった日本のIT産業だが、水面下では20世紀型のIT/IoT産業の限界を超えるブレークスルーが準備されている。 2030年までに「消費電力100分の1」でかつ飛躍的に高速・大容量の次世代IT環境を創生し、それによって真の自動運転や宇宙空間まで包含したクラウドコンピューティング環境を実現するとともに、いまや最大の環境負荷の源となっているIT産業を根本から再編する。

「電気から光へ」「地球的な制約を解き放って、宇宙へ」そして「災いすら恵みに変える」ーーそんな常識を覆す発想の跳躍の飛距離を、中学生たちもしっかり共有してくれた。

日本はまだまだ世界に貢献しうる、地球的・人類的課題に根本から取り組む企業が日本にはある、自分たちが生まれた国はまだまだ捨てたもんじゃないーーこんな風に思える次代の種子を今後も紹介していきたい。