コラム「母から学んだ認知症ケア」

母を想う月

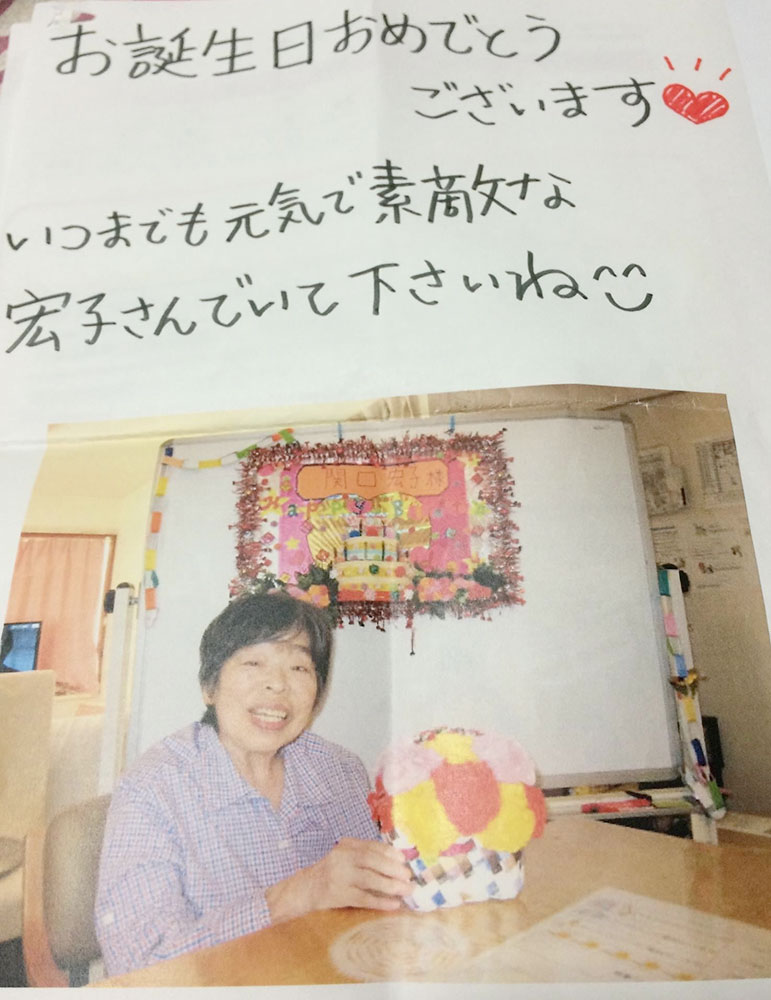

亡くなった母のことを思わない日は、ありませんが、特に母の誕生月の9月と在宅のまま亡くなった10月は、特別な想(おも)いになります。

母は、認知症後の方が、自分の思いをはっきりと伝えることが出来るようになり、家族も本人もそのことをとても楽しんだと思います。

私は、認知症という記憶の問題でできなくなることが多くなることにフォーカスせず、母のキャラクター全開に対して、ブラボー!という気持ちでした。それだけ母のキャラクターは、強烈で、お茶目で、可愛らしかったということでもありますよね。

家族のこの母をそのまんま受け入れるという姿勢は、母に大いに自信を与え、亡くなるまで好き放題。最期の最期まで自分の意思をしっかりと持ったまま、逝ったのです。

認知症のことを誤解なく言えば、私は母と一緒の時間を過ごして、少し認知症が進行して自我に苦しまなくなった頃が、一番いい時期だったと思っています。病気が進行した方がいいというのは、認知症ぐらいではないでしょうか。チャレンジは、この時期をどう長く保つかということでした。

そして、認知症初期こそが、一番辛(つら)いのだという大切な認識につながりました。それは、本人が自分のダメッぷりさを一番認識できる時期だからです。そんな時、そばにいる私たち家族は、どうすればいいのでしょうか。家族が自分たちの熱い思いという<主観>で母のことを判断し、期待してはいけないということです。

何事においても優秀だった母に対して「しっかりして、お母さん!」「何でできないの?」なんて絶対に言わない。この家族の<主観からの脱却>こそが、パーソン・センタード・ケアと共に、認知症ケアの鍵だと確信しています。もう何万回も言ったり、書いたりしてきていますが、ケアをする私たち家族こそが問題であり、認知症の本人には、何ら問題がないのです。

私の母は、認知症前は、常識家で、世間体を気にし、常に良き妻、良き母であろうと努力してきた人でした。私は、そんな母を小学生の頃から堅苦しい人だと思ってきました。妹に至っては、母に対して猛烈な反抗期がたくさんありました。母自身も一生懸命やっているのに、なぜ娘2人に嫌われるのか、分かっていなかったと思います。

そんな母の苦しみから解放してくれたのが、認知症だったのです。認知症の深さは、病状だけの理解だけではありませんね。つくづく人間への深い洞察が、必要だと思います。

毎年9月22日の母の誕生日は、認知症になっても生きる喜びに満ちることに思いを馳(は)せ、10月1日に在宅のまま見事に死んで見せてくれた母に、誰にでも訪れる死に対して自分はどのように死にたいのかを考える日にしてくれています。

2024年10月