コラム「母から学んだ認知症ケア」

介護、いろいろ

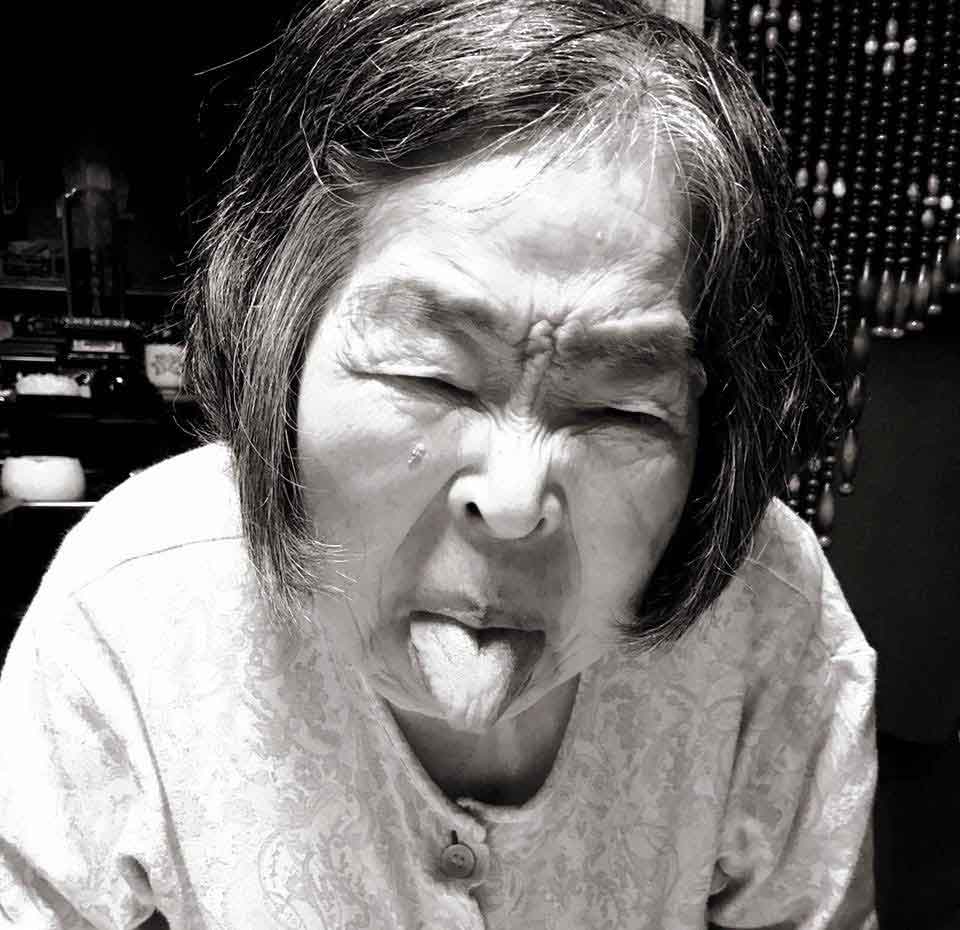

地元に美味(おい)しい和食のお惣菜(そうざい)屋さんがあります。この酷暑の中、台所でガスを使って料理をするのが大変な時、お世話になります。女性の店主と色々と話をしているうちに、お母様の話になりました。今年95歳で、1930年(昭和5年)生まれということは、私の母と同い年ですね。

お母様は認知症で、娘である店主のことは、識別できない。「自分は、仕事があるし、施設に入れたのは、本当によかった。行っても私のことが分からないのだから、緊急以外は、もう行かないことにしたのよ」。えええ〜っと思わず声が出てしまい、気まずい雰囲気になってしまいました。しかし、これも介護あるある、なのかも知れません。

以前にも書かせていただいた岡山の姉妹の話の続編です。認知症の80代のご両親を一手に面倒をみている一番下の妹さんから、私の友人であるお姉さんに電話がかかってきました。両親の面倒は、もうアップアップで、倒れそうだと言ってきたそうです。友人は、慌てて帰郷しました。実家で見た光景は、それはそれは、すさまじかった。妹さんの介護に文句タラタラのご両親。一日は、全て時間で仕切られています。朝食は、朝8時。昼食は12時半。夕食は、午後6時。合間に散歩などの運動。そして夕食後の午後7時半ごろに入浴し、1日おきに洗髪。ふう。ご両親が文句を言うのが、分かります……。前回もケアマネさんとつながり、外の助けを借りましょうとアドバイスしましたが、妹さんは、聞く耳持たずらしいです。

そして、79歳の我が大家さん。少し認知症が出ています。先日家で階段から落ちてしまいました。同居の息子さんが、地域包括支援センターに相談して、ケアマネさんやヘルパーさんが訪問してきました。大家さんは、ひとしきりお話を聞くと、一切の援助を断ってしまったのです。ヤレヤレ。

第三者を自分の家に引き入れることのハードルの高さ。助けを求めることの難しさ。気持ちは理解できますが、それでは介護をつらく、難しくするだけです。

最後は、私の友人の話です。認知症で在宅だったお母様は、家で転倒し、半身不随に。その後、発熱されて食事が取れなくなり、在宅のまま、亡くなられました。あっという間だったそうです。友人は、神奈川県会議員ですから、多忙を極めています。その合間の自宅での事故。

認知症ケアで、本人たちが、生き生きとできる生活環境を作ることは難しいのかも知れません。私も母で経験したので、介護する側の気持ちが、よく理解できます。しかし、介護している自分を追い込まないためにも、視点を自分から相手へ移してみる。自分の「こうしてあげたい」から、「相手は何を望んでいるか」を考えてみる。認知症の方を変えることは、難しいので、自分を変える努力をする。結局、パーソン・センタード・ケアができないと、介護される側を追い込んでしまうんですね。その結果が介護する自分にはね返ってくる。しかし、言うは易(やす)し、行うは、難し。せめて「毎アル」シリーズ上映後に、お話しできる機会がもっと増えればいいなあと思っています。(笑)

2025年8月