アルツハイマー病研究の歴史について(後編)

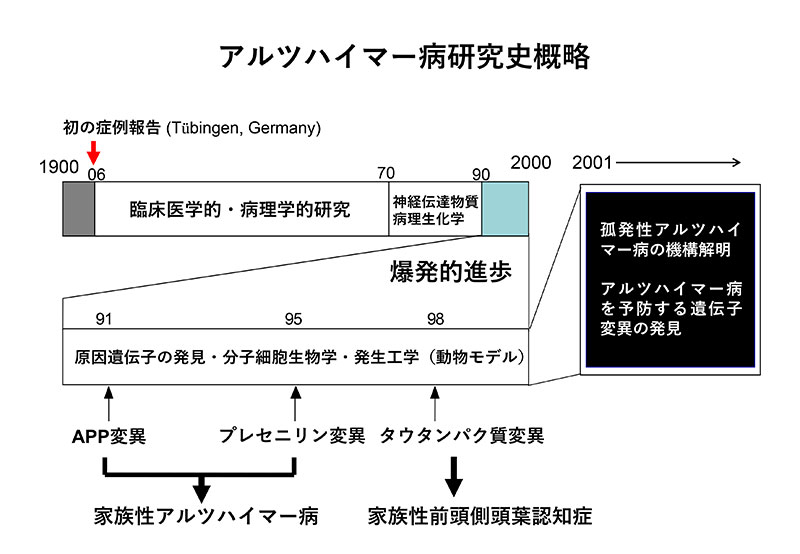

前回の「アルツハイマー病研究の歴史について:前編」では、アルツハイマー病患者の脳で病理学的蓄積物(老人斑と神経原線維変化)が発見され、その構成成分が、それぞれ、「アミロイド」と「タウタンパク質」であることを紹介しました。図の1990年頃までの進歩です。

これらは大変な実験を経て得られた発見です。東京大学医学系研究科の井原康夫名誉教授は、世界的な第一人者です。これらの病理学的・病理生化学的発見が、次の大発見に発展しました。アミロイドはタンパク質ですから、そのアミノ酸配列をコードする(設計図となる)遺伝子が存在します。その結果、アミロイドは、アミロイド前駆体タンパク質(APP: amyloid precursor protein)の断片であることが分かりました。そして、アミロイド前駆体タンパク質遺伝子の変異が家族性アルツハイマー病の原因となることが、91年に初めて報告され、その後もAPP遺伝子変異は続々と報告されました。

APP遺伝子変異に共通する表現型(現れる結果)は、病原性の高いアミロイドの産生を増加させることです。病理学や病理生化学は、いわゆる現象論ですから、明確な因果関係を樹立することは困難でしたが、この「人類遺伝学的発見」と「その分子細胞生物学的解析」によって、「アミロイド蓄積がアルツハイマー病の根本的理由である」ことが確立しました。

さらに、95年以降、プレセニリン(PSEN)遺伝子に200以上の病原性遺伝子変異が発見されました(図)。プレセニリンは、アミロイド前駆体タンパク質からアミロイドを切り出す酵素です。プレセニリン変異も、病原性の高いアミロイドの産生を上昇させることが明らかになり、「アミロイド蓄積がアルツハイマー病の根本的理由である」という概念が補強されたことになります。

この時期、「タウタンパク質がアルツハイマー病の原因である」というタウ仮説がやや劣性になりましたが、98年に状況が一転しました。タウタンパク質遺伝子(MAPT)の変異も家族性認知症の原因となることが判明したからです(図)。ただし、この認知症は厳密にはアルツハイマー病ではなく、「(パーキンソン病様運動失調を伴う)前頭側頭葉認知症(FTDP: Frontotemproal Dementia with Parkinsonism)」と呼ばれるものです。アミロイドは蓄積せずに、タウタンパク質が蓄積することが特徴です。この発見は、タウタンパク質蓄積もアルツハイマー病発症機構において重要な役割を果たすことを示しました。

期せずして、病理学や病理生化学の成果は単なる現象論だけではなく、アルツハイマー病の原因や発症機構を指し示していたことになります。言いかえれば、アルツハイマー病克服のための標的が、老人斑形成と神経原線維変化形成である可能性が高くなりました。

ところで、「家族性アルツハイマー病」と「若年性アルツハイマー病」は似ていますが、厳密には異なります。家族性アルツハイマー病は遺伝性(通常は優性遺伝)のアルツハイマー病であり、全ての若年性アルツハイマー病患者が家族性アルツハイマー病患者ではありません(複数の遺伝性因子が関与している場合はあると思われます)。現時点での定義では、65歳以下で発症するアルツハイマー病が若年性アルツハイマー病です。また、65歳以上で発症する家族性アルツハイマー病もあります。正確には、この二つのカテゴリーがどのように異なるのかは分かっていませんが、重なり合っていることは間違いないと思います。

重要なことは、家族性アルツハイマー病とアルツハイマー病の大半を占める孤発性アルツハイマー病が、病理学的、かつ、神経内科的特徴がほぼ同一であるということです。このような理由から、家族性アルツハイマー病の因果関係や発症機構は孤発性アルツハイマー病と同等であり、家族性アルツハイマー病研究によって得られた知見は、孤発性アルツハイマー病克服に応用することができると考えられるようになりました。

原因遺伝子が判明したことを受けて、次はモデル動物(トランスジェニックマウス)の作製へと研究が展開しました。95年には世界初の「アミロイドを蓄積するマウス」が発表され、その後も類似のマウス(APPトランスジェニックマウス)が作製されました。同様にタウタンパク質が蓄積するマウスも作製されました。これらの成果によって、21世紀初頭にはアルツハイマー病は克服されると期待されました。研究開発の流れは、マウスモデルを用いて治療薬の候補の効果を確認する前臨床試験を行い、ヒトを対象とした臨床試験によって治療効果や安全性を確認するというものでした。ところが、これまでに400以上の治療薬候補がことごとく失敗しました。何故でしょうか?次回は、失敗した理由、そして、それに伴って生じた新しい概念を解説し、今後の研究開発を展望します。

2019年3月