トピックス

公開講座「いきいき健脳をつくる」/認知症早期予見・予防へ

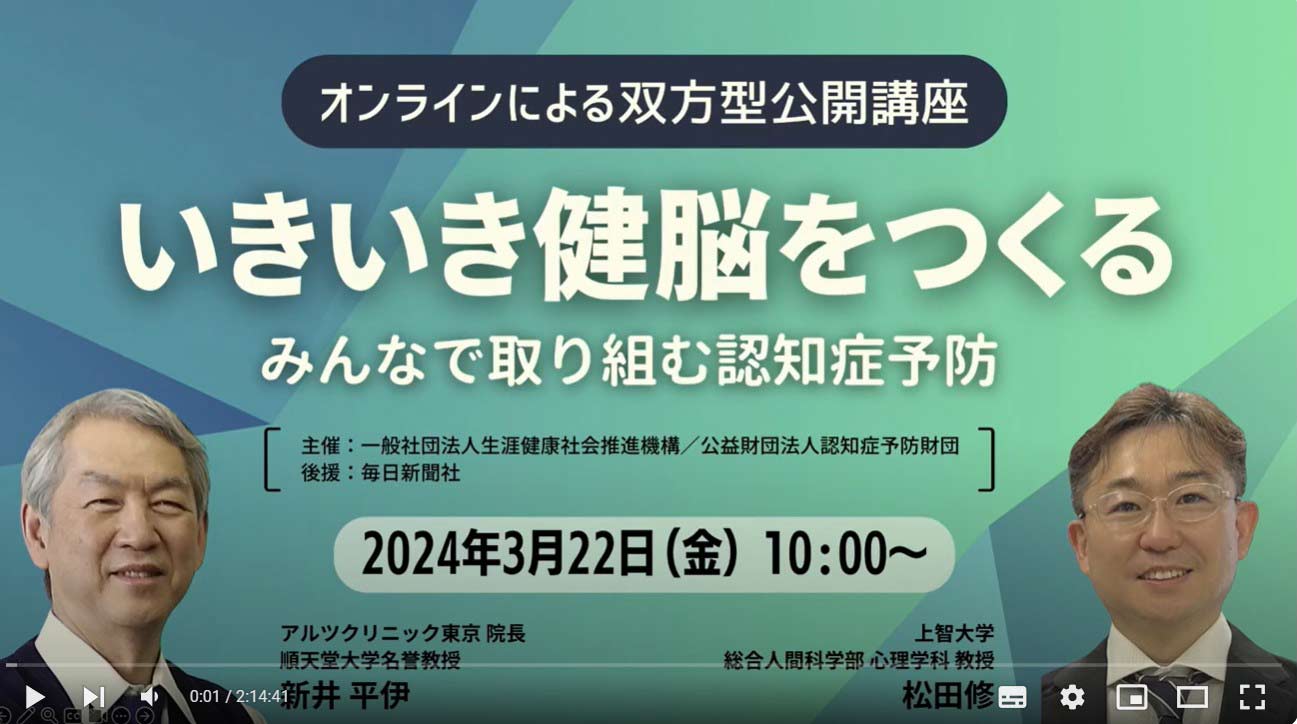

認知症予防財団と生涯健康社会推進機構は3月22日、オンラインによる双方向型の公開講座「いきいき健脳をつくる みんなで取り組む認知症予防」(毎日新聞社後援)を開いた。アルツクリニック東京院長の新井平伊・順天堂大名誉教授はアルツハイマー病(AD)の新薬が今後、認知症の予防活動に与える影響を語り、上智大総合人間科学部心理学科の松田修教授は認知機能検査を認知症の進行予防にどう活用するかについて講義した。

新井氏はADの原因物質とされるアミロイドβ(Aβ)の脳内蓄積量を可視化するアミロイドPET(陽電子放射断層撮影)によって、近年は認知症手前の軽度認知障害(MCI)や、本人のみ自覚する主観的な認知機能低下(SCD)の段階から判定可能になったと指摘。「昔の早期発見、早期治療ではなく、早期予見、早期予防という考え方になっている」と述べた。

また、生活習慣の改善で認知症になるリスクを40%減らせるところまで研究が進んでいると示し、聴力が落ちている人は補聴器をつけて人とコミュニケーションをとることが重要と強調した。危険因子に頭部打撲、高血圧、過度の飲酒や肥満、たばこ、うつ、運動不足、糖尿病などを挙げた。

昨年末、日本で保険適用されたADの新薬「レカネマブ」はAβを取り除く作用がある。新井氏は対処療法だった従来の薬とは一線を画す「画期的な治療法」としつつ、依然緩やかながら認知機能が低下していく点は「担当医(の思い)としてはまだ弱い」と評した。それでも多くの薬が開発中で「より効果のある薬が生まれてくるのは確実」と見通し、そうした薬を早期に使うことができれば「認知症を発症させずに済むことも現実味を帯びてくる」と強調した。

松田氏は、認知症になって今までできていたことができなくなると、自信を失って挑戦する意欲が低下し、活動性も下がってさらなる脳の機能低下につながると解説し、生活上の失敗を減らすサポートの重要性に触れた。本人の失敗や不安が生活に与える影響を理解して支えることで、「前向きになってもらえる心の状態を作ることができれば」と述べた。

認知症の心理検査に関し、松田氏は点数のみならず回答の内容や刺激に対する反応なども含めて総合的に判断していると明かした。検査で保持されている能力、低下している能力を把握し、失われた能力を工夫でカバーしたり、保たれている能力で補ったりすることができると説明した。メモを書くだけでは忘れてしまう人を例に挙げ、メモの置き場や書き方を工夫するといい、と助言した。

さらに「心を支えるアプローチ」として、注意が散漫になっている人には「○○さん」と声をかけ、注意を向けてから情報を伝える▽日時が分かりにくい人には日めくりカレンダーが有効▽人を覚えにくい人には自己紹介をし、名札をつけ、立場を伝える——など、日常生活での失敗を減らす取り組みを列挙した。

東京都新宿区の「健脳カフェ」を拠点に2021年度から発信を始めた「いきいき健脳をつくる」シリーズの講座も今回が3回目。無理なく筋力向上を図ることができる体操「ラクティブ」の実演や、「健脳相談士」の資格を持つ毎日新聞社の椎原洋氏による「思い出ノート」活用法も配信された。

2024年4月