トピックス

認知症「親ガチャ」説覆す/大阪大大学院・坂庭特任助教ら解析

坂庭嶺人特任助教

大阪大大学院医学系研究科の坂庭嶺人特任助教と英国ロンドン大ユニバーサル・カレッジの研究グループは、個人の生涯における経済状況などの変動が認知症の発症リスクと関連していることを突き止めた。子ども時代の経済的困難を大人になって克服した人は子どもの頃からずっと裕福な人より1割ほど認知症リスクが低く、特に男性では約30%低いという。

2010年時点で65歳以上だった日本人約9000人を対象に、12歳〜調査時点の親の社会的地位や資産、教育歴、職業、所得などの変動を約3000パターンの問いで聞き取り、最新の解析手法で一つの社会経済的指標(SES)に換算した。

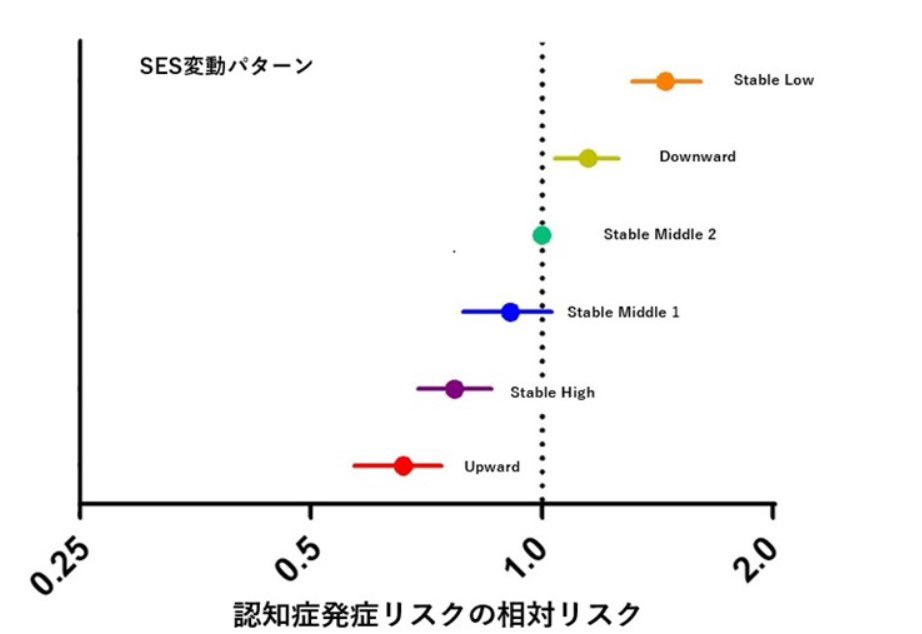

その上で対象者のライフステージの移行と共にSESがどう変わったかに着目し、①SESが生涯ずっと低い②子ども時代は高く大人になって低下③ずっと中の下④ずっと中の上⑤ずっと高い⑦子ども時代は低く大人になって上昇——の6グループに分類。その後各グループの個々人について、16年時点までに認知症を発症しているか否かを調べた。

認知症を発症していた割合は高い方から、①②③④⑤⑥⑦−−の順だった。③の「ずっと中の下」群の認知症発症リスク度を1・0とした場合、リスクが最低だった⑦の「上昇」群は0・66と約34%低かった。2番目に低リスクだった⑤の「ずっと高い」群(リスク度0・77)と比べても約11%低い。「上昇」群は65歳以降の健康寿命(認知症を伴わない寿命の長さと定義)も一貫して長かった。

これまでの研究でも、SESと認知症リスクに関連があることは分かっていた。ただ生涯でSESが変化した場合の影響は不明確で、従来のデータに従うと子ども時代のSESが高齢期をも左右するという結論になる。「認知症リスクは生まれた家庭の経済事情である程度決まる」という仮説に、坂庭氏は「本当に認知症は『親ガチャ』(親の経済状況などに左右されること)なのか」との疑問を抱き、SESの変動を重視する調査を思い立った。経験上「さまざまな困難を克服してきた人たちは病気にも強い」と感じていたことを裏付けたいとも考えたという。

認知症の「親ガチャ仮説」を覆す調査結果について、坂庭氏は「逆境を乗り越えた人は同じストレスを受けてもダメージが小さく、認知症になりにくいのでは」と推測する。今回の調査ではストレス耐性に関する簡易テストも実施しており、平均点は成功体験を持つ㈮の人たちが最も高かった。ストレスはうつを招き、うつが認知症を引き起こす例は極めて多い。

また、②の「SES低下」群(リスク度1・15)は、最もリスク度が高い①の「ずっと低い」群(同1・45)より約30%低リスクだった。昔の高い教育歴などに支えられているのが原因と見られる。ただ、「低下」群は75歳以降から急に健康寿命が短くなり、認知症になる人は「ずっと低い」群より発症年齢が早い傾向にあった。

この点について坂庭氏は「大人になってSESが下がった人はストレス耐性が落ち、認知機能の低下スピードが速くなるのではないか」と指摘している。

研究グループは研究成果について、「個人では改善できない子ども時代のSESの影響を逆転できる可能性があることを示せたのは大きい」とし、欧米での同様の調査の実施を検討している。

2024年8月