トピックス

新たな自由詩 言葉照らすライトハイク

■ライトハイク■ 季語や定型などの決まりがない2行の自由詩。唯一のルールは上の句と下の句の文字数をそろえること。例えば、お題となる上の句「楽しみで眠れなかった」に対し、下の句は「枕元は羊で溢(あふ)れている」と同じ10字で結び、一編の詩とする。

自ら考案した新たな詩の形、「ライトハイク」を広めようと奔走している人がいる。東京都台東区の会社員、八塚慎一郎さん(49)は今年度から同港区の小・中学校の授業の一コマを借り、ライトハイク教室を始めた。今は落語家らが詩の先生「ポエトリー・ティーチャー(PT)」を務めているが、八塚さんはPTをシニア世代にお願いしてライトハイクを普及させる考えで、9月から定年退職者らを対象に講座を始める。

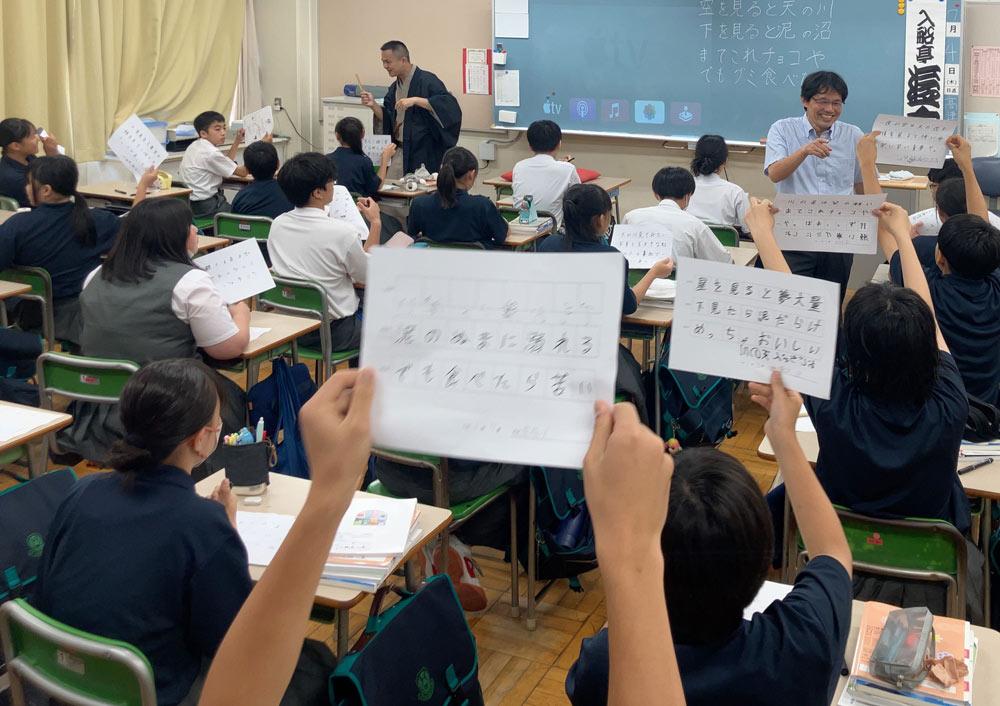

7月4日、港区立の小中一貫校、御成門中では7年(中1)1組の男女34人がライトハイクに挑戦していた。司会の八塚さん、PTの落語家、入船亭遊京さんがお題の上の句「空を見ると天の川」を示すと、生徒たちは下の句の8字を記した紙を掲げアピール。遊京さんと八塚さんはその中から「下を見ると泥の沼」と「結ばれている2人」を候補に選んだ。

クラス全員、目を閉じて好きな方に手を挙げた。多数決で下の句が決まり、詩が完成した。

空を見ると天の川

下を見ると泥の沼

「上の句のキラキライメージの逆で面白い」と八塚さん。続いて今度は「下を見ると泥の沼」が上の句となり、下の句には「まてこれチョコや」が選ばれた。八塚さんは「チョコの沼にはまった(チョコが好きになり食べるのが止まらない)、と解釈する人もいるかも」と話し、詩の奥深さに触れた。生徒からも「斬新」「想像力を広げられた」と好評だった。

八塚さんは、高校時代からやなせたかし氏主宰の雑誌「詩とメルヘン」に投稿するほど詩が好きだった。やなせ氏の明るい詩にひかれ、20代で詩集を出版した。帯文としてやなせ氏から寄せられた「八塚君は自分の詩の言葉を既にもっている」との一文を心の支えに「明るい詩を広めたい」との強い思いを抱くようになり、詩や俳句を始める人の入り口になれば、とライトハイクを編み出した。

普及に向けて本格的に動き始めたのは2022年の秋。出身地の愛媛県松山市は「俳句の都」とされ、歴史的に縁がある隣の今治市に働きかけてライトハイク発祥の地と定めた。さらに知名度アップには「大喜利の『笑点』メンバーの協力が要る」と考え、23年2月には落語家の林家たい平氏に手紙で熱い思いを伝えた。するとたい平氏も快諾。八塚氏が代表となって23年9月に発足した一般社団法人「ライトハイク協会」の理事に就任し、PT役も引き受けた。

次なる普及策は高齢化を踏まえたシニア世代への周知だ。シニアら対象の講座を開くのに加え、才能豊かな受講者には来年度からPTとして児童生徒に教える側に回ってもらう。ライトハイクには精神科医で作家の和田秀樹氏から「脳の若さを保つために素晴らしい」とのお墨付きを得ており、高齢者の認知症予防や孫世代との交流に結びつけることも目指す。

ライトハイクは日本語に限らない。八塚さんは港区を手始めに講座や教室を全国に広める意向だが、「いずれは世界にも」と壮大な夢を描いている。

講座開催の問い合わせは同協会()へ。

2024年8月