トピックス

「遺贈寄付」高まる関心

財産を死後、親族ではなく社会貢献活動に携わる非営利団体や自治体などに譲渡する「遺贈寄付」への関心が高まっている。相続人がいない人、または「財産を必ずしも家族に引き継ぐ必要はない」という家族観を持つ人が増えてきていることが背景にあるようだ。

日本では、法定相続の仕組みに沿って遺産は法定相続人が継ぐのが基本。ただし、遺言、信託(信託銀行などと契約して指定先に寄付できる仕組み)などによって財産を非営利団体などに譲渡する遺贈寄付という選択肢もある。ちなみに私ども認知症予防財団も2021年に遺贈寄付を受けている。

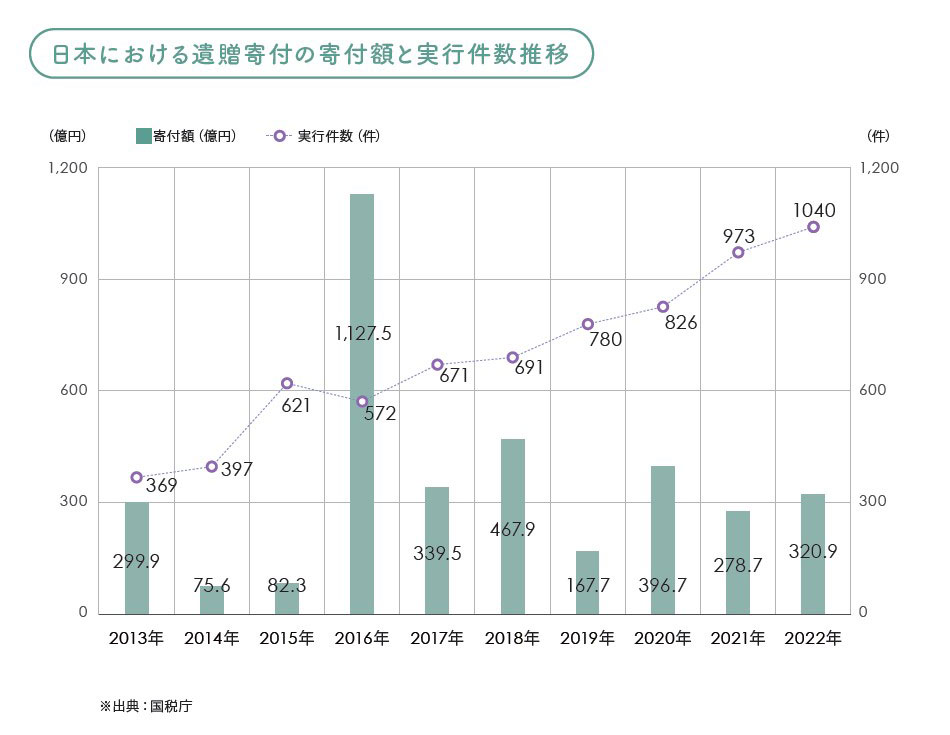

一般社団法人「日本承継寄付協会」が24年9月に公表した国内初の「遺贈寄付白書」によると、13年の遺贈寄付件数は369件(299億9000万円)だったのに対し、22年は1040件(320億9000万円)と大幅に伸びている。一方、毎年の寄付金額は70億円台〜1000億円超とばらつきがあるものの、平均すれば350億円程度とこの10年で大きな変化は見られない。件数のみ膨らんでいるのは、少額の遺贈寄付の増加によるものだ。

海外、とりわけ寄付文化が根付いている国に比べると、例えば英国は年間4000億〜5000億円、米国は4兆〜5兆円に達し、日本はまだ少額にとどまる。それでも「財産を社会貢献に役立てたい」という機運は着実に高まっている。

長寿化に伴って超高齢の親から高齢の子が財産を継ぐ「老々相続」の増加が要因の一つだ。25年には家計金融資産の約3分の2を60歳以上の世帯が保有するとの国の推計もあり、高齢世代の間で資産が滞留している。また、未婚や子どものいない単身世帯の増加に伴い、身近な親族がいない人も増えてきている。

遺贈寄付は生前に公証役場や金融機関、士業などの専門家に相談し、遺言書の作成や税務に関するサポートを受ける方法が主流。「どこに寄付したらいいのか分からない」という人に対し、適切な寄付先を紹介するサービスも徐々に広まりを見せている。

大阪、兵庫、京都など関西圏を中心に活動している杠(ゆずりは)司法書士法人・同グループゆずりは後見センターによると、グループ全体の遺言書の受任件数は年間約50件と10年で3倍増となり、遺言書を通じた遺贈寄付も15〜17件程度という。相続人が疎遠で、親族には財産を渡したくないという人も増えているといい、同法人では状況を聞き取ったうえで遺贈先や実行方法についてその人に合ったアドバイスをしている。

遺贈寄付を巡る課題としては、50〜70代の遺贈寄付に対する認知度(65・3%)の高さに対し、実際に遺言書の準備を終えた人は2・2%にとどまることなどがある。「遺贈寄付は高額でないとできない」との誤解も多く、全体の4割が「お金持ちが行うことだと思う」と回答している。また4割を超す人が「寄付したお金がどのように使われるか不明瞭」という点を懸念として挙げている。

これらの課題解決に向けて同協会は昨年キャンペーンを実施し、「寄付は高額である必要はない」点を強調するとともに、遺言書作成にかかる費用を助成するなどした。人生最期の豊かな選択肢として遺贈寄付の普及を目指すという。問い合わせは同協会(03・3868・7011)へ。

2024年12月