トピックス

海馬萎縮独居で抑制/都健康長寿医療センターの村山研究副部長らの調査

独り暮らしは認知機能の維持に有効か--。東京都健康長寿医療センター研究所の村山洋史研究副部長らのチームは、高齢者の場合誰かと同居しているより独居の人の方が脳の記憶をつかさどる部位「海馬」の縮小スピードが緩やかという研究結果をまとめた。社会的孤立が認知機能の低下要因とされることは知られているが、家事など身の回りのことを自分でする必要がある独居者は自立を余儀なくされる生活で脳が刺激され、海馬の萎縮抑制につながっている可能性があるという。

研究対象は2017年にMRI(磁気共鳴画像)検査を含む健康状態などの聞き取り調査を受け、更に21年の追跡調査にも応じた新潟県十日町市の65歳以上の279人(男133人、女146人、平均年齢73歳)。17年から21年までの4年間で海馬がどの程度縮んでいるかを確認したところ、平均4・4%の萎縮だった。一般高齢者の先行研究では「1年で1%程度の萎縮」とされ、今回の研究対象を標準的な集団と位置づけた。

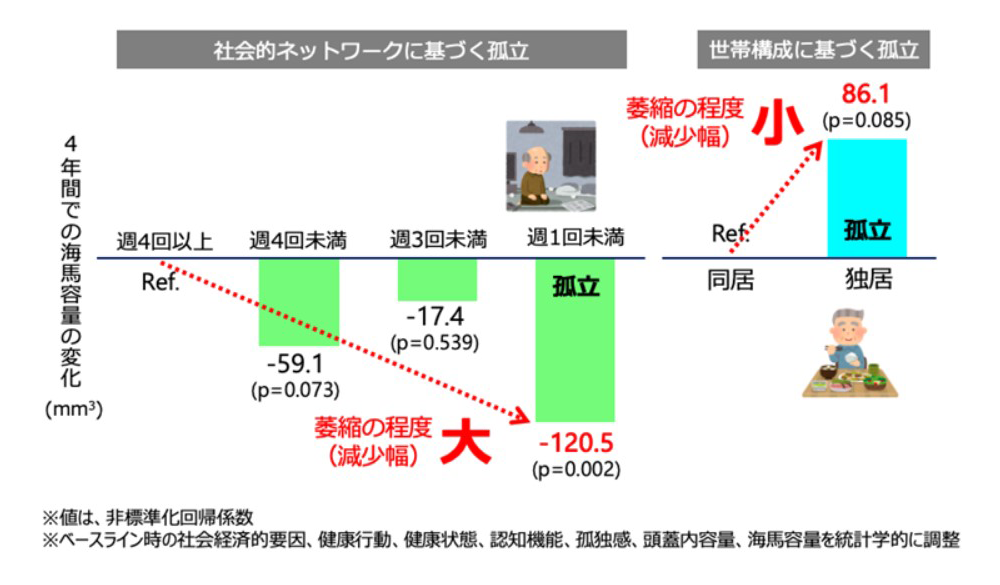

認知症のリスク要因とされる社会的孤立だが、「孤立」の定義は広く曖昧だ。そこで村山氏らは社会的ネットワーク(他者との交流頻度)と世帯構成(独居か否か)に基づく孤立の違いがそれぞれ海馬の容量の変化にどう作用しているかを調べることにした。

社会的ネットワークについては、友人や近所の人との接触(面会や電話など)頻度を①週3回以上②週3回未満③週2回未満④週1回未満--に分け、④を「社会的ネットワークに基づく社会的孤立」(全体の12・7%)とみなした。また世帯構成の方は独居者を「世帯構成に基づく社会的孤立」(同8・6%)とした。

その上でケースごとに海馬の萎縮度を調べた。友人や近所の人との接触頻度別に見ると、「週4回以上」の人は4年間で4・1%減だったのに対し、「週1回未満」は5・4%縮んでいた。個々の健康状態や認知機能、年齢や社会経済的な状況などを考慮してデータを補正したところ、「週1回未満」の人は「週4回以上」の人より海馬が120・5㍉立方メートル多く縮小していた。

一方、世帯構成別の場合、style=""誰かと同居している人の海馬は4・4%減で、独居は4・5%減。生のデータでは差がなかったものの、補正後で比べると同居者がいる人の海馬は独居の人より86㍉立方メートル余計に縮んでいた。

調査結果は、社会的孤立でも人との付き合いが乏しい「社会的ネットワークに基づく」場合は定説通り認知症リスクが高い半面、独居による「世帯構成に基づく」孤立だと正反対の方向を示しており、村山氏は「孤立のパラドックス(逆説)」と名付けている。独居であれば自立した生活を通じて脳が刺激を受ける機会が多いほか、行政の見守りサービスなども豊富で、社会的支援によって脳の萎縮を進行させるストレスが緩和されている可能性があるという。

逆に同居者がいる人の場合、行政の目が届きにくいこともある。村山氏は「共働きの子世帯との同居なら、昼間は一人だったり、ご飯を一人で食べたりしている〝家庭内孤立〟の高齢者も増えている。行政も単に『同居だから』と安心せず、家族がどう接しているのか、本人はどう感じているのかを把握した上で支援の在り方を考えることが大切だ」と指摘している。

2025年3月