トピックス

名もなき介護

涌井智子氏

介護には食事や入浴など高齢者の暮らしを支える介助以外に、「自分の判断は正しかったのか」と悩み、それがストレスになるといった目には見えにくいものがある。東京都健康長寿医療センター研究所の涌井智子氏らのチームはそうした「名もなき介護」に着目し、聞き取りを重ねて介護する家族らにかかる心身の負担を明らかにしてきた。併せて支援プログラムを開発し、家族の負担軽減につなげることを目指している。

介護保険が定着し、身体介護などの家族の負担は軽くなった。にもかかわらず、重圧から逃れられていない人は多い。それは目に映らない負担がじわじわ家族を追い詰め、心身をむしばんでいるからではないのか——。こう考えた涌井氏らは、介護者へのインタビューやアンケートを通じて「名もなき介護」を掘り下げてきた。

介護の対象者は身体や認知機能、情緒に波がある。介護する家族は本人の状態を勘案しつつ、例えば料理について「今日は自分でしてもらおう」とか、「調子が悪そうだから私がやろう」などと判断している。ただ、認知症の人などは自分の状態を正確に伝えられない場合がある。見極めと判断が家族に委ねられる場面が増え、負担が一層重くなる可能性がある。

高齢者の身体機能維持や認知症予防に対する関心が高まってきた分、家族の悩みも深まっている。「おじいちゃんは今日は散歩をした方がいいのかな」。本人が嫌がっている場合、休んでほしいと思う一方で「歩けなくなるのでは」と不安を覚え、判断に迷う家族は少なくない。プロの介護者と違って難しい判断を強いられ、「車椅子になったのは私の介護方針のせいでは」などと過剰に責任を感じる人もいるという。

認知症が進むと、家族が代わりに意思決定することも増えてくる。ただ、「本当にお母さんの気持ちに沿っているのかな」「薬を減らすことに同意したけれど、正しい選択だったのか」などと心細くなる人もいる。

この他にも本人とケアマネの間で板挟みになるケースなど「名もなき介護」はさまざまだ。身体介護と違って「正解」がないうえ、「どこまでやるか」は、本人の状況や日によって違う。涌井氏は「答えが分からず、周囲に努力や大変さを理解してもらえない。必要な支援を受ける機会も失いがち」と話し、「名もなき介護」の積み重ねがうつや体調不良に結びついてしまうこともあるという。

こうした介護する家族の負担軽減に向け、涌井氏らは支援プログラム「ケアVIP」の開発を進めている。腕時計のような端末とスマートフォン用のアプリを使い、家族に介護のほか睡眠や食事、他人との会話などに充てた時間を毎日記録してもらう。

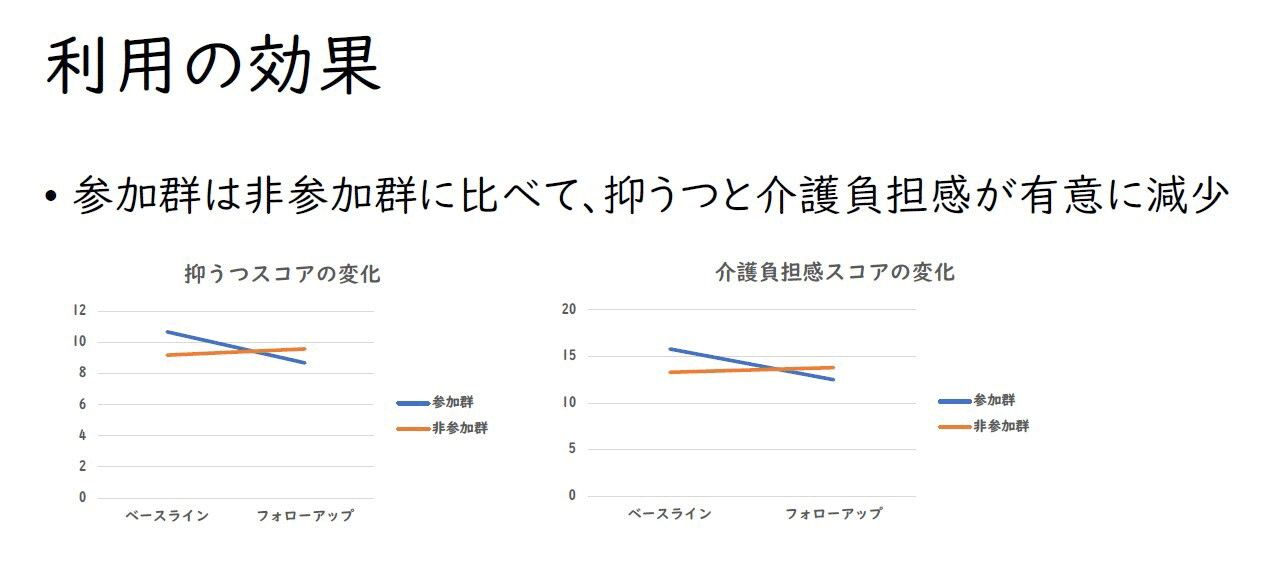

60日間の使用結果を検証したところ、使った家族(約200人)は抑うつ度を示す数値が当初から19%改善し、介護負担感も21%軽減した。一方、使わなかった家族(約100人)は抑うつ度、介護負担感とも4%悪化していた。

涌井氏によると、日々記録をつけることにより家族自身が介護を「タスク」と捉えて意味を見いだすようになるほか、「介護に充てている時間が長い」「睡眠不足だ」などと自覚し、外部の介護サービスを増やすなどの行動変化に結びつくという。費用面などの課題は残るものの、将来的には地域包括支援センターなどで活用してもらい、支援の対象外になりがちだった介護者の負担軽減に役立てることを想定している。

2025年6月