2020年小さな声 -コロナの陰で-

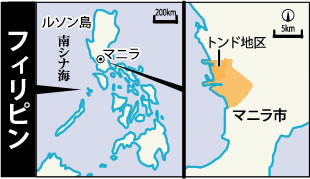

フィリピン

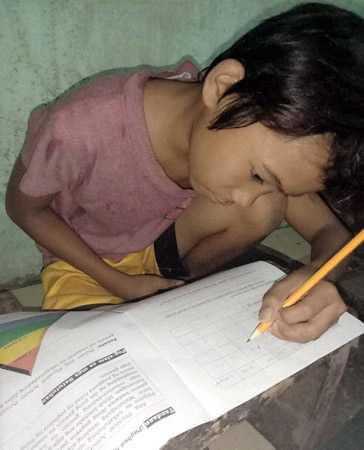

マニラ市トンド地区の自宅で勉強するベルナルド・ソロンさん。

「外で友達と遊びたい」と訴える=NPO法人アクセス提供

世界に広がる新型コロナウイルスの影響で、貧困や災害、紛争などで苦しむ子どもたちは、ますます厳しい環境に置かれている。2020年度で42年目を迎えた毎日新聞と毎日新聞社会事業団の「世界子ども救援キャンペーン」は、海外渡航が難しい中、日本から取材した各地の「小さな声」を伝える。

東南アジア最大といわれるフィリピン・マニラ市のトンド地区にあるスラム街。「ずっと家にいるのはつらい」。20年11月、オンライン会議システムの画面の向こうで、小学生のベルナルド・ソロンさん(13)が悲しそうにつぶやいた。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、休校は8カ月にわたり、外出制限も続いてきた。コロナの影響で一家は収入を絶たれ、先が見えない。「これからどうすればいいの」。隣で母親のエドナさん(54)はため息をついた。

◇フィリピン

親子が住んでいるのは、廃材を寄せ集めて作った家がひしめくように建ち並ぶ沿岸の埋め立て地。約2000人が暮らすこの集落は、至る所にゴミが山積みにされ、未舗装の道は雨が降ると泥水があふれる。05年から現地で子どもの教育を支援するNPO法人「アクセス」(京都市伏見区)によると、住民の多くが露天商や行商、日雇い労働、清掃作業員などで生計を立ててきた。ごみの中から換金できる物を拾い集め、1日500円程度の収入を得て、なんとかその日を乗り切る人も少なくない。

エドナさんは夫を亡くし、長男(20)と中学生の長女(17)、次男のベルナルドさんと4人で暮らす。長男は就職先が見つからず、エドナさんが地域のNGO主催のイベントで調理をするなどしてもらったお金で家族を養ってきた。だが、コロナでイベントがなくなり、食事は行政や支援団体からの支給が頼り。主食の米はろくに買えず、安く手に入るバナナで空腹を満たしている。

べルナルドさん(右から2人目)と母エドナさん(同3人目)ら家族。

台風で自宅1階は浸水し、2階だけでの暮らしを余儀なくされた

=NPO法人アクセス提供

困窮に拍車をかけたのが、20年11月12日にフィリピンを襲った台風だった。自宅の1階は浸水して外から泥やごみが流れ込み、屋根を覆っていたビニールシートも強風で飛ばされて雨が降り込んだ。避難所に行けば食事や寝場所が与えられる。しかし、エドナさんは「人が密集していて、コロナへの感染が怖い」と自宅にとどまり、2階の狭い部屋で身を寄せ合って過ごした。

フィリピンのコロナの感染者数は53万人を超え、東南アジアでインドネシアに次いで多い。約9平方キロに約60万人が集中するトンド地区は、人口密度が東京23区の5倍に上るマニラ市の中でも特に高く、衛生環境も悪い。市によると、地区の2月8日までの感染者は、市全体の2万6869人のうち3割と人口割合相応に抑えられているが、死者は市全体の789人の4割に達している。

感染防止に神経をとがらせる政府や市は、20年3月以降、子どもや高齢者の外出を規制してきた。マスク着用や手洗いなどの防止策も周知はされているが、ベルナルドさんたちが住む集落は大半の家庭に水道は引かれておらず、手洗いの徹底は難しい。アクセスの野田沙良(さよ)事務局長は「お金を食事に使うか、マスク代に充てるか、選択を迫られている家庭もある。常に感染の危険と隣り合わせだ」と懸念する。

ベルナルドさんは、この集落の約30人に学用品や教材費などを提供しているアクセスの援助を受けながら公立の小学校に通っていた。しかし、昨年3月からずっと休校が続き、学校から配布されたプリントで自習している。兄に教えてもらう時もあるが「一人で勉強するのは難しい」とこぼす。支援団体が用意する食事を取りに行くなど、用事がなければ外出できない日々が続き、ストレスはたまる一方だ。「楽しみはテレビだけ。学校が恋しい。早く友達と外で鬼ごっこをして遊びたい」と訴える。

「仕事がなく、食べ物が買えず、生活は悪くなるばかり。子どもは今後、きちんと勉強を続けていけるのか。心配だらけ」。エドナさんは表情を曇らせた。【宮川佐知子】

世界に広がる新型コロナウイルスの影響で、貧困や災害、紛争などで苦しむ子どもたちは、ますます厳しい環境に置かれている。今年度で42年目を迎えた毎日新聞と毎日新聞社会事業団の「世界子ども救援キャンペーン」は、海外渡航が難しい中、日本から取材した各地の「小さな声」を伝える。