毎日社会福祉顕彰

2025年度 第55回毎日社会福祉顕彰贈呈式 1個人2団体を表彰

福祉の向上に尽くした個人、団体を表彰する第55回毎日社会福祉顕彰(毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団主催、厚生労働省、全国社会福祉協議会後援)の贈呈式が31日、東京都千代田区であり、受賞した1個人と2団体に顕彰額と賞金各100万円が贈られました。

「特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン」(東京都杉並区)は、フィリピン、ネパール、スリランカなどで子供たちの教育や生活の向上につながる支援をしている。髙橋潤理事長は「子供たち一人一人の笑顔が私たちの活動の源だ」などと述べ、支援活動の継続を誓った。

個人として受賞した「サンタナ学園」(滋賀県愛荘町)校長の中田ケンコさん(68)はブラジル出身の日系2世。1998年、ブラジル人の子供たちのために設立した同学園には現在、保育園児から高校生まで幅広い年代が通っており、「学校は夢をつくる場所。子供たちのために頑張る」と受賞を喜んだ。

「特定非営利活動法人やどかりプラス」(鹿児島市、芝田淳理事長)は、高齢の単身者らを対象に、連帯保証提供事業などによって誰もが安心して生活できるための支援活動をしている。出席した河原晶子副理事長は「『保証』を提供し、また人と人とのつながりを提供することで、地域のよいネットワークを創っていきたい」と今後の活動に決意を語った。

(2025.11.1 毎日新聞)

・特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン(髙橋潤理事長=東京都杉並区)

今年創立50周年を迎えるチャイルド・ファンド・ジャパンは、東南アジアのフィリピン、ネパール、スリランカなどで子どもたちの教育、生活の向上などに取り組んでいます。戦後、アメリカの民間団体である「キリスト教児童基金」が日本で活動を始め、日本事務所を開設して戦災孤児の支援に取り組み始めました。その後、1970年代になって、東南アジアに目を向けると、さらに厳しい環境にあるフィリピンの子どもたちの存在が見えて来ました。

1975年に「今度は日本がアジアの子どもたちを支援しよう」と結成したのがチャイルド・ファンド・ジャパンです。当初は5人のスタッフで最も貧しいフィリピンに対し募金活動を続けました。当時の日本では、まだ国際支援の活動が広く知られておらず、「フィリピンを支援することは、独裁政権を支えることになるのではないか?」というような声もあったと言います。しかし、食事や教育もままならないフィリピンの子どもたちの存在が知られるようになり、これまでに約3万6000人の子どもを支援することができました。

1995年からはネパールでも活動を始め、2005年には特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパンに法人を変更しました。さらに、発展途上国の子どもたちの支援に取り組む国際的なネットワーク組織である「チャイルド・ファンド・アライアンス」(本部・米国)に加盟し、国際的な信用や協力体制を高め、2006年にスリランカでも子どもたちの支援を始めました。

現在では、母子保健、乳幼児の栄養、教育、青少年育成、暴力からの子どもの保護、政策提言などのさまざまな分野に取り組んでいます。また、スポンサーシップ・プログラムという制度をつくり、月額4000円以上の一定金額を寄付し、自身が受け持つ子どもと手紙の交流や成長記録の報告書を確かめながら、子どもの成長を実感できる制度を設けて、支援を続けています。未使用の書き損じはがきや切手の寄付を呼びかけ、郵便局で手数料を払って切手に交換し、チャイルド・ファンド・ジャパンの郵送費に充てることで、その分浮いた法人の郵送費予算を現地の教育支援の費用として使う取り組みなども行っています。

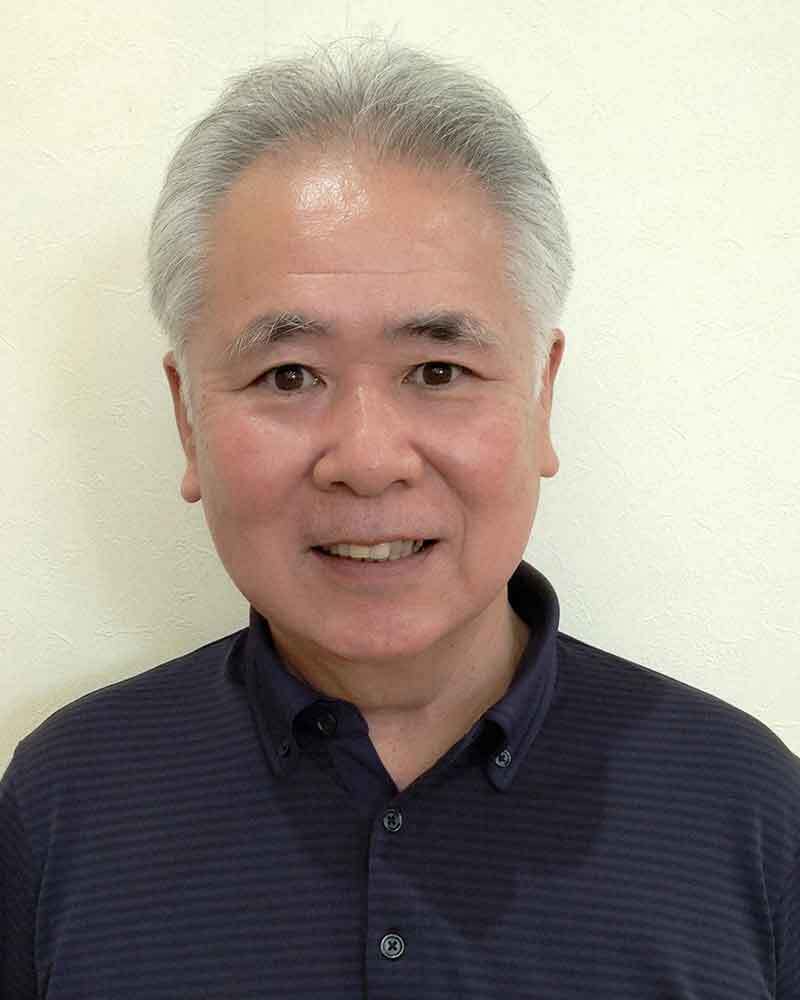

・中田ケンコさん(サンタナ学園校長=滋賀県愛荘町)

琵琶湖の東側に位置する滋賀県愛荘町で在日ブラジル人の子どもたちの学校を運営しているのが、中田ケンコさんです。今回は個人として受賞されました。滋賀県には製造工場が多く、サンタナ学園を含めて3つのブラジル人学校があります。

ケンコさんはブラジル出身の日系2世で、祖父母や両親から日本は素晴らしい国だと話を聞いていたので、一度は行ってみたいと思っていました。ブラジルで17年間、学校の教師として働いていましたが1992年、35歳の時に初めて来日されたそうです。

多くのブラジル人は社宅に住んでいました。友人の社宅を訪ねた時、学校へ行かず家のソファーでテレビを見ている子ども達と出会いショックを受けました。そのことに心を痛めたケンコさんは、いったんブラジルに帰国しましたが、同じ年に再び来し、5年間、日本でゴルフ場のキャディーなどをしながらお金を貯めて、1998年5月、サンタナ学園をつくりました。最初は3人の子どもたちから始まり、徐々に増えていきました。授業はポルトガル語で先生の多くは子どもたちの親が務めました。ケンコさんも早朝から送迎や食事の世話をしたり、病院に連れていったり、教育にとどまらず生活全般の世話をするお母さんのような存在で子どもたちの支援を続けてきました。

ブラジル人労働者の多くは派遣労働で収入も不安定です。学校運営は保護者が納める月謝が頼りです。しかし、ブラジルに帰国したり、さらに良い仕事をみつけるために、ほかの地域に移住してしまうブラジル人も少なくなく、経営はいつも不安定です。厳しい景気低迷や新型コロナが追い打ちをかけ、親たちは解雇や休業など厳しい時期も経験しました。生徒数が最も多かった時期は、0歳から18歳まで120人いましたが、リーマンショックで35人まで減少しました。新型コロナでは、80人に増えていた生徒がまた減りました。現在では、プレハブづくりの建物など3棟の校舎に、生徒40人、先生9人が学んでいます。

ケンコさんのポルトガル語の名前であるボーサに親しみを込めて「チアボーサ」と呼ばれています。日本語で言う「ボーサおばちゃん」という意味です。サンタナ学園を応援する日本人も徐々に増え、2017年にNPO法人コレジオ・サンタナを創設し、募金活動や日本語の読み書きができない先生に代わり日本社会との橋渡しをしています。中田ケンコ先生が子どもたちを想う気持ちと行動力に共鳴し、応援してくれる輪が大きくなっています。

・特定非営利活動法人やどかりプラス(芝田淳理事長=鹿児島市)

鹿児島市のやどかりプラスは2007年、住居の賃貸住宅で連帯保証人が立てられない人々を支援する「やどかりサポート鹿児島」として設立されました。精神・知的・身体などに障がいのある人や、貧困、刑罰を受けた人々、DV被害者、または身寄りのない高齢者など社会的に孤立した人々の多くは、まず自分が住む家の問題に直面しています。家を借りようにも保証人がいなければ、生活の基盤となる住む場所も定まりません。自分の住みやすい貝殻を探すように、海にいるやどかりは巻貝をみつけて貝殻の中に住み着く生き方を名称にイメージしました。

誰もが安心して生活するための入居支援を行う「地域ふくし連帯保証」というコンセプトのもと、連帯保証人が確保できないために住居の契約に困っている人々にそれぞれ支援者を見つけ、連帯保証人になってもらう活動に取り組んでいます。2007年の設立から障がい者、生活保護受給者、高齢者などの利用者のために累計800件以上の連帯保証を行いました。

さらに、住まいを得られても孤独になりがちな例も多いため、居住支援を受けた当事者同士が知り合いになる交流会などの機会を作って、当事者が主体となってお互いに支え合う「やどかりライフ」という取り組みも2019年から始めています。例えば、生活保護や携帯電話の利用申請や病院への同行など、日常生活においてさまざまな問題をサポートする助け合いが行われています。

身寄りのない困った人々を支援する活動は、助け合いの互助会やガイドラインの作成、行政に対する政策提言、死後手続きの代行などに関わっています。支援を受けた当事者が支援する側に回り、生きがいや喜びをみつけたという報告もあります。大きな社会問題となっている孤独死の問題にも乗り出し、孤独死ゼロアクションもスタートしました。

2024年8月には法人を合併し、名称を「NPO法人やどかりプラス」に変更しました。現在、約15人の職員・スタッフが活動に参加し、行政との連携を強化し、昨年新設された鹿児島市居住支援協議会の事務局も担当しています。

2025年度 第55回毎日社会福祉顕彰 受賞者決まる

福祉の向上に尽くした個人、団体を顕彰する第55回毎日社会福祉顕彰(毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団主催、厚生労働省、全国社会福祉協議会後援)に、全国から推薦された41件のうち次の3件が選ばれました。

受賞者には顕彰盾と賞金(各100万円)が贈られ、贈呈式を10月31日に東京都千代田区内で行う予定です。

・特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン(高橋潤理事長=東京都杉並区)

・中田ケンコさん(サンタナ学園校長=滋賀県愛荘町)

・特定非営利活動法人やどかりプラス(芝田淳理事長=鹿児島市)

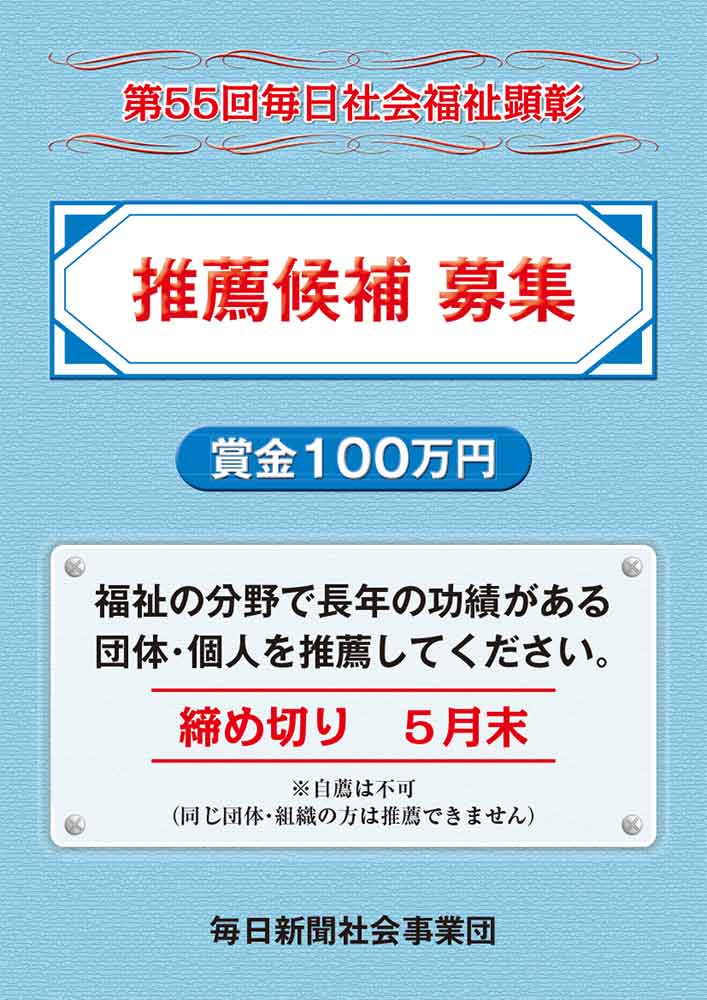

受け付けは終了しました。

たくさんの応募ありがとうございました。

第55回毎日社会福祉顕彰を募集 5月末まで

第55回毎日社会福祉顕彰を募集します。全国の社会福祉関係の個人や団体の中から優れた業績をあげている3件を選び表彰します。

◇対象

<学術>社会福祉の向上に顕著な影響を与える研究をした

<技術>児童、高齢者、心身障害者などの分野で独創的なスキル、プロセスで効果をあげた

<創意>施設、機器などの改善、充実、または活動実務について創意工夫や新技術導入で功績をあげた

<奉仕>長年にわたり国際、地域福祉で奉仕活動を続け、将来も継続する強い意志を持つ

<勤勉>社会福祉施設に30年以上勤務し、顕著な成果をあげた

<その他>新しい分野を開き、時代のニーズに応える福祉活動をしている個人または団体

◇推薦方法と推薦書送付先

毎日新聞東京社会事業団のホームページからダウンロードした推薦用紙に必要事項を記入し、5月31日までに下記あてにご送付ください。各都道府県社会福祉協議会でも推薦用紙を配布しています。自薦は無効です。

【東日本の方】

毎日新聞東京社会事業団 〒100-8051(住所不要)

電話03・3213・2674

【西日本、愛知県、岐阜県、三重県の方】

毎日新聞大阪社会事業団 〒530-8251(住所不要)

電話06・6346・1180

【九州、山口県の方】

毎日新聞西部社会事業団 〒802-8651(住所不要)

電話093・551・6675

◇発表と表彰

9月中旬の毎日新聞紙上で発表。受賞者に賞金300万円(1件につき100万円)と顕彰盾を贈呈します。10月に東京都内で表彰式を行う予定です。

主催 毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団

後援 厚生労働省、全国社会福祉協議会

2024年度 第54回毎日社会福祉顕彰贈呈式 1個人2団体を表彰

福祉の向上に尽くした個人、団体を表彰する第54回毎日社会福祉顕彰(毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団主催、厚生労働省、全国社会福祉協議会後援)の贈呈式が10月31日、東京都千代田区の如水会館であり、受賞した1個人と2団体に顕彰額と賞金各100万円が贈られました。

「特定非営利活動法人JFCネットワーク」(東京都新宿区)は、海外出身者と日本人との間に生まれた子どもたちの認知など人権を守る活動をしている。伊藤里枝子事務局長は「社会的にスポットが当たらない問題で、子どもたちをサポートしている活動を評価していただいた」と受賞を喜びました。

個人として受賞した「社会福祉法人いなりやま福祉会」(長野県千曲市)常務理事の酒井勇幸さんは、1960年代から障害を持つ子どもたちに接していたことなどを振り返り「伝統ある賞をいただき、身に余る光栄だ」と語りました。

「社会福祉法人やまなみ会やまなみ工房」(滋賀県甲賀市)は、障害者らが自由な発想で創作する「アール・ブリュット」(生の芸術)などで知られる。海外出張中の山下完和施設長のメッセージを森嶋克已理事長が読み上げ「社会貢献という形でご恩返しができるよう、日々精進してまいりたい」と今後の活躍を誓いました。

(2024.11.1 毎日新聞)

2024年度 第54回毎日社会福祉顕彰 受賞者決まる

福祉の向上に尽くした個人、団体を顕彰する第54回毎日社会福祉顕彰(毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団主催、厚生労働省、全国社会福祉協議会後援)に、全国から推薦された19件のうち次の3件(団体2、個人1)が選ばれました。受賞者には賞牌(しょうはい)と賞金(各100万円)が贈られます。贈呈式は10月31日に東京都千代田区内で行う予定です。

・特定非営利活動法人JFCネットワーク(鈴木雅子理事長=東京都新宿区)

日本人とフィリピン人を両親に持つ子どもたちの支援に取り組む市民団体が発祥で1994年に設立されました。JFCとはJapanese-Filipino children(ジャパニーズ-フィリピーノ チルドレン)の略称です。貧困から抜け出すために来日し、日本のバーやスナック、クラブなどで接客業で働くフィリピン人女性と、客として訪れた日本人男性との間に産まれた子どもたちの問題は1980年代ごろから目立ち始めました。フィリピンや日本で母親と暮らしながら、父親から養育を放棄されたり、認知されないケースが明らかになり、母子家庭のまま経済的、精神的な支援が必要な子どもたちが取り残されました。

社会問題や国際問題として知られるようになりましたが、国内で専門的に支援に乗り出した先駆けが、JFCネットワークです。さまざまな困難が伴う問題に、弁護士などと連携し、フィリピンに事務所を設置するなどして、認知や養育費を請求したり、子どもの国籍を取得する活動などを行っています。現在でも困難を抱えている子どもたちは多く、貧困という経済的な問題だけでなく、アイデンティティの危機など心の問題を抱え、精神面でのサポートの必要なケースも多くあり、こうした子どもたちの尊厳を守るために人権擁護活動を続けています。

・酒井勇幸氏(社会福祉法人いなりやま福祉会 常務理事=長野県千曲市)

80歳になる酒井勇幸さんは現在、長野県千曲市にある社会福祉法人いなりやま福祉会(安藤正幸理事長)の常務理事を務めています。昭和19年生まれの酒井さんは、視力に先天的な障害を抱え、盲学校卒業後、地元の福祉施設に勤務しながら、仲間を集めて「いなりやま福祉会」を立ち上げました。当時は、障がい者の働く場がほとんどないような状況で、1981(昭和56)年、長野県では初めての障がい者共同作業所となる「いなりやま共同作業所」を開設しました。運営マニュアルやノウハウもない時代からのスタートでした。

その後も、徐々に仲間を増やし、野菜売りや募金などの活動を約20年間続け、2003(平成15)年、「いなりやま福祉会」の社会福祉法人の認可を取得しました。酒井さんは理事長に就任し、障がい者が遠方の施設に行かなくてもよいように、千曲市稲荷山地区に、知的障がい者の通所授産施設をはじめ、さまざまな施設や事業の整備に取り組みました。現在では、就労支援事業所2カ所、生活介護事業所1カ所、グループホーム4カ所などを運営し、市民による後援会組織もできました。障がい者が働く喜びを知り、地元で生き生きとした生活が送れるようになり、地方福祉のモデルケースとして知られるようになりました。

・社会福祉法人やまなみ会 やまなみ工房(山下完和(まさと)施設長=滋賀県甲賀市)

やまなみ工房は、社会福祉法人やまなみ会が運営するアート工房です。1986(昭和61)年、滋賀県甲賀市に共同作業所として開設され、知的障がいや精神疾患を抱える人々が工房に通い、自由な発想で描く独創的な芸術作品が、国内はもちろん海外でも高い評価を得ています。

当初は陶芸、手工芸の2部門で作品づくりが始まりました。その後、社会福祉法人として正式認可を取得するため、地元の旧甲南町から補助金や土地の貸与が認められ、敷地内にやまなみ工房の建設が始まり、1997(平成9)年に工房が完成しました。

やまなみ工房には、通ってくる障がい者はもちろん、スタッフにも美術を専門的に学んだ人はいません。1989(平成元)年にやまなみ会の共同作業所に支援員として入った山下さんは、「作品作りで彼らがしたいことを楽しくしてもらう」ことを大切したと言います。2008(平成20)年に山下さんが施設長となった後も、夢中になって絵を描く作業をそっと見守り続けました。そうしたアトリエの自由な雰囲気が「自分のやりたいように」「納得するまで時間をかけて描く」という作者の姿勢をうまく引き出しています。完成した作品は、創造性豊かな発想や個性豊かな色使いなどが見る人の目を引きつける芸術作品として注目を集めるようになりました。

最初は3人しかいなかった通所者は、現在90人ほどになりました。なかには、二十代の鵜飼結一郎さんのように、現代アートの聖地と言われるような米国ニューヨークのギャラリーで、初の個展を開くような「アーティスト」も誕生しています。また、多くの人が描いたデザインがファッションやバッグ、和菓子の包装紙などさまざまな分野で採用されています。

工房で作り上げた作品を通じて、やまなみ工房の障がい者が、国内外でその存在を知られ、社会との関わりや人生の喜びを持てるようになっています。

2023年度 第53回毎日社会福祉顕彰贈呈式 3団体を表彰

福祉の向上に尽くした個人、団体を表彰する第53回毎日社会福祉顕彰(毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団主催、厚生労働省、全国社会福祉協議会後援)の贈呈式が10月31日、東京都千代田区であり、受賞した3団体に賞牌と賞金が贈られました。

認定NPO法人「横浜移動サービス協議会」は、障害者の外出支援などに取り組んでいます。理事長の服部一弘さんは37年前に車椅子生活になり、約10年前には脳出血で失語症を患いリハビリの最中。「ありがとうございます」とはっきりした声で受賞を喜びました。認定NPO法人「愛実(あみ)の会 人形劇団紙風船」は戸田真二理事長の代理として、劇団員でもある介護福祉士の石川裕右(ゆう)さんが「ネットで動画も見られるので、ぜひ劇団を知ってほしい」と呼び掛けました。

阪神大震災の5カ月後から被災者の見守りを始めた「阪神高齢者・障がい者支援ネットワーク」は、宇都幸子代表が「28年たった今も、認知症や介護保険など新たな課題が出てくる。地域の人と一緒に活動を続けたい」と語りました。

(2023.11.1 毎日新聞)

2023年度 第53回毎日社会福祉顕彰 3団体に決まる

福祉の向上に尽くした個人、団体を顕彰する第53回毎日社会福祉顕彰(毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団主催、厚生労働省、全国社会福祉協議会後援)に、全国から推薦された13件のうち次の3件が選ばれました。

受賞者には賞牌(しょうはい)と賞金(各100万円)が贈られます。贈呈式は10月31日に東京都千代田区の如水会館で行う予定です。

認定NPO法人横浜移動サービス協議会(横浜市中区)

認定NPO法人愛実の会 人形劇団紙風船(名古屋市港区)

阪神高齢者・障がい者支援ネットワーク(神戸市兵庫区)

毎日社会福祉顕彰 受賞者の声

◇外出時の移動を支援 認定NPO法人横浜移動サービス協議会

(服部一弘理事長=横浜市中区)

1986年に北米大陸をバイクと車で一周する挑戦の途中で事故に巻き込まれて脊髄(せきずい)を損傷し、車椅子生活となった。外出の際の移動に不便を感じる生活を送る中、2000年に友人と一緒に設立した。障害者や高齢者を対象に、外出支援のほか、健常者に障害者の目線を体験してもらう取り組みなどを行っている。「障害者が楽しめるツアーの企画や観光の支援に力を入れていきたい」と意気込む。

◇重度障害者と人形劇 認定NPO法人愛実の会 人形劇団紙風船

(戸田真二理事長=名古屋市港区)

1996年に養護学校のクラブ活動として始まって以来、愛知県内外での公演は250回を超える。現在は生活介護事業所の活動として、重い身体障害がある人らと健常の職員たちが協働し、人形に命を吹き込む。動かし方や演じ方はさまざまで、一人一人の個性が光る。「お客さんに喜んでもらえることが何よりうれしく、やりがいにつながってきた。心のバリアフリーをもっと広げていきたい」

◇高齢者見守りに尽力 阪神高齢者・障がい者支援ネットワーク

(宇都幸子代表=神戸市兵庫区)

1995年の阪神大震災発生から5カ月後に発足。神戸市西区の仮設住宅を拠点に、全国初となる24時間態勢での高齢者の見守り活動を実施した。99年以降は市内各所の災害復興住宅でお茶会を開き、転居した高齢者の孤立防止やコミュニティーづくりに尽力した。「高齢者の孤独死が今なお続く中、できるかぎり見守り活動の態勢を整え続け、若い世代にもその重要性を引き継ぎたい」と語る。

第52回毎日社会福祉顕彰、1個人2団体に

福祉の向上に尽くした個人、団体を顕彰する第52回(2022年度)毎日社会福祉顕彰(毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団主催、厚生労働省、全国社会福祉協議会後援)に、全国より推薦された19件から次の3件が選ばれました。

◇中西正司さん(特定非営利活動法人ヒューマンケア協会代表=東京都八王子市)

◇特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス(小川真吾理事長=京都市下京区)

◇社会福祉法人福岡ろうあ福祉会(山田裕嗣理事長=福岡市西区)

今年度は感染防止対策を徹底した上で10月21日に東京都千代田区内で3年ぶりに贈呈式が行われ賞牌(しょうはい)と賞金(各100万円)が贈られました。

【受賞者プロフィール】

障害者自立のモデル

中西正司さん(特定非営利活動法人ヒューマンケア協会代表=東京都八王子市)

学生時代の事故で四肢まひとなり1986年、障害者仲間と国内初の自立生活センターの同協会を設立した。介助や自立生活プログラムの提供、障害者によるカウンセリングを障害者主体の組織で展開し、当事者が支援の担い手として社会を動かすモデルをけん引してきた。障害者自立支援の拠点となるセンターは全国110カ所以上に広がった。「国は当事者主体の制度作りを後押ししてほしい」と語る。

国内外で復興手助け

特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス(小川真吾理事長=京都市下京区)

2001年の設立以来、東南アジアやアフリカで地雷撤去活動の支援を続け、子ども兵士や女性への職業訓練による社会復帰と自立も支援。国内では、東日本大震災で被害を受けた岩手県大槌町で、地元の工芸品「大槌刺し子」を活用した復興支援に関わっている。近年は、平和実現のための政策提言にも力を入れる。「活動の中で得られた成果と知見を基に、日本だけでなく世界で支援の輪を広げたい」

聴覚障害支援の先駆

社会福祉法人福岡ろうあ福祉会(山田裕嗣理事長=福岡市西区)

前身は福岡盲?(もうあ)学校開校を目指し1909年に設立した社団法人「福岡県盲?教育慈善会」で、国の障害者施策が整う前から先駆的な事業を展開してきた。利用者が手話を用いて過ごせる障害者支援施設「工芸会ワークセンター」や、聴覚・言語障害者の養護老人ホーム「田尻苑」を運営。「施設を必要とされる方のよりどころとなれるよう、内容を充実させ職員の技量を磨いていきたい」と意気込む。

2022年9月27日毎日新聞より

第51回毎日社会福祉顕彰 受賞者決まる

福祉の向上に尽くした個人、団体を表彰する第51回毎日社会福祉顕彰(毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団主催、厚生労働省、全国社会福祉協議会後援)に、全国より推薦された23件から次の3件が選ばれました。

◇富山ケアネットワーク(惣万佳代子会長=富山市)

◇大西豊美さん(社会福祉法人みなと寮理事長=神戸市東灘区)

◇特定非営利活動法人奄美青少年支援センター「ゆずり葉の郷(さと)」(喜入博一理事長=鹿児島県奄美市)

今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のために合同での贈呈式は開催されず、賞牌(しょうはい)と賞金(各100万円)がそれぞれの受賞者に届けられました。

【受賞者プロフィール】

「富山型」福祉を発信

富山ケアネットワーク(惣万佳代子会長=富山市)

年齢や障害の有無にかかわらず、柔軟に利用者を受け入れる「富山型デイサービス」の生みの親。1993年、富山市内に「このゆびとーまれ」を開設した当初は行政の支援がなく、団体で支援要請するため98年に4事業所で作ったのが同団体。現在は富山県内の72事業所が加盟し、セミナーやフォーラムなどで、「富山型」福祉を全国に発信する。「さらに広げるため、まだまだ頑張らないと」と意気盛んだ。

施設間の支援体制構築

大西豊美さん(社会福祉法人みなと寮理事長=神戸市東灘区)

2011年、近畿救護施設協議会会長に就任した直後に発生した東日本大震災では、自ら支援物資を運搬して現地入り。福祉施設へのボランティア派遣や、施設間の支援体制づくりにいち早く着手した。コロナ禍の職員不足でも、大阪府と応援職員派遣協定を結び、300以上の協力施設を集めて支援体制の構築に貢献している。「困っている人には積極的に手を差し伸べるという意識が私たちの仕事の要」と語る。

居場所ない子を支え

特定非営利活動法人奄美青少年支援センター「ゆずり葉の郷(さと)」(喜入博一理事長=鹿児島県奄美市)

2001年認可のNPO法人。非行や不登校、虐待などの問題で学校や家庭に居場所のない青少年に寄り添い、自立を支援している。「活動を理解していただき感謝している」と喜びを語る。現在、2カ所の自立援助ホームで10代の少年少女を受け入れている。新たに青少年問題の解決に取り組む児童家庭支援センター(仮称)の開設を目指しており「子どもたちが幸せで笑顔になる活動を続けたい」。

2021年9月26日毎日新聞より