2010年ケニア・エチオピア ケニアから 乾きと命 (8)

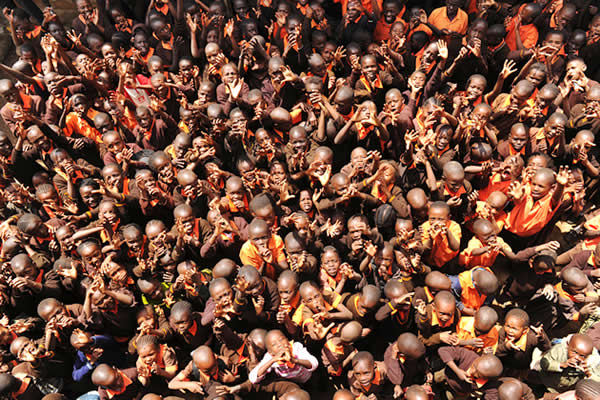

学校の中庭で声を張り上げ踊るマゴソスクールの子どもたち。

厳しい生活環境で暮らす子どもが多いこの学校の児童数は増え続けている

=ケニア・ナイロビのキベラスラムで2010年7月5日、小松雄介撮影

32年目を迎えた毎日新聞社と毎日新聞社会事業団の「海外難民救援キャンペーン」取材班は6~7月、45日間にわたり、東アフリカを訪れた。ケニアの首都ナイロビのキベラスラムで目にしたのは、急激な人口増加の現状と不衛生な環境で生きる子どもたちの姿だった。<文・遠藤孝康/写真・小松雄介>

生まれた子どもの呼吸が確認できず、

人工呼吸の準備をするよう叫ぶ産院スタッフのリディアさん=ケニア・ナイロビのキベラスラムで

2010年7月4日、小松雄介撮影

「早く人工呼吸の準備を」。分(ぶん)娩(べん)室から飛び出したスタッフのリディアさん(27)が生まれたばかりの子を逆さに抱えて別室へ駆け込む。口から酸素を送り込まれた子は、尻を2度たたかれ「ギャー」と泣き始めた。

キベラスラムにあるフレパルス産院。妊婦が次々と駆け込み、3床の分娩室で代わる代わる新生児を出産する。1カ月の出産数は約160人。リディアさんは言う。「子どもが増えることでより貧しくなるという悲しい側面はある。だが私には止められない。出産はケニアの女性にとっての誇り、喜びだから」

ケニアの人口増加率は年2・6%(00~08年)。加えてキベラスラムには干ばつなどの影響で地方からの流入が止まらない。スラム内の人口は100万人を超えたとみられる。

99年に設立されたスラム内の私設学校の一つ「マゴソスクール」は児童数が約340人に増えた。路上生活の少年たちや親を亡くした子どもたち……。厳しい境遇の子も多い。小さな中庭で、音楽コンクールの練習を行っていた子どもたちが空に向かって突き出した手が、希望の糸をたぐり寄せようとしているように見えた。

毎日新聞社と毎日新聞大阪社会事業団は、世界子ども救援キャンペーン報道写真展「乾きと命~ケニア・エチオピアから」を大阪・京都で開く。9月21日午後から26日まで、大阪市北区堂島1の堂島アバンザ1階エントランスホールで。堂島アバンザ協賛、ジュンク堂書店協力。10月1日午後から7日まで、京都市の地下鉄烏丸御池駅ギャラリーで。干ばつ、洪水の被害を受けたエチオピアとケニアで撮影した写真35点を展示する。いずれも入場無料。

縄跳びをする子どもの背後に広がる無数のバラック。過密なスラム内ではトイレ不足やごみ問題が深刻さを増している=ケニア・ナイロビで

2010年7月3日、小松雄介撮影

分娩室の窓から差し込む光を全身に浴び、産声を上げる生まれたばかりの女の子。フレパルス産院では1カ月に約160人の子どもが生まれている=ケニア・ナイロビのキベラスラムで2010年7月4日、小松雄介撮影

スラムのごみ捨て場で、布に染み込ませたシンナーを吸う路上生活の少年。親の死や離婚など、複雑な家庭の事情で帰る場所を失った少年たちは、ごみから見つけたプラスチックや金属を売って食費を稼ぐ=ケニア・ナイロビのキベラスラムで2010年7月12日、小松雄介撮影

キベラスラムで生きる子どもの足。

靴が買えず、不衛生な環境でも裸足でいることが感染症などを誘発する

=ケニア・ナイロビで2010年7月12日、

小松雄介撮影