2022年モルドバ報告 離散

ウクライナの国内避難民と周辺国への出国者数

ロシアによる侵攻開始以降、ウクライナに住む多くの人々が避難を余儀なくされた。UNHCRによると、8月16日時点でウクライナを逃れた人は計約1115万人で、出国先は多い順にポーランド(約543・9万人)▽ロシア(約219・7万人)▽ハンガリー(約118・8万人)――だった。西隣のモルドバには約57・3万人が出国し、現在も約9万人が同国内にとどまっている。一方、周辺国などから戻る流れもあり、ウクライナに入国した人は2月末以降、計約476万人を数える。

国外ではなく、ウクライナ国内の比較的安全な地域などに避難する人も多い。国際移住機関(IOM)によると、7月23日時点で約664・5万人が国内避難民になっており、前月より6%増えた。

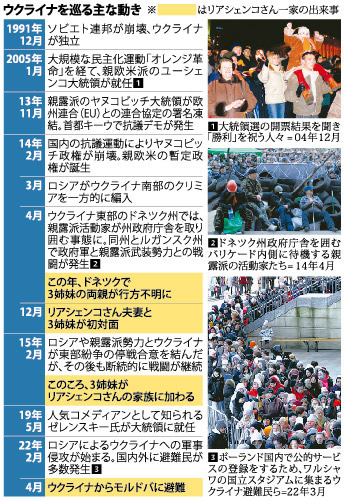

歴史的に見ると、ウクライナは常に政治的に不安定な環境に置かれていたことが分かる。1991年に旧ソ連の崩壊に伴い独立したが、その後も「東」(ロシア)と「西」(欧州)の間で揺れてきた。

2013年11月、親露派のヤヌコビッチ大統領(当時)がEUとの経済関係を強める連合協定の締結を見送ったことから、首都キーウ(キエフ)で抗議デモが発生。翌14年2月に政権が崩壊し、親欧米の暫定政権が誕生した。マイダン革命と呼ばれる政変だ。

危機感を抱いたロシアは、ロシア系住民が多いウクライナ南部のクリミア半島を同年3月、一方的に編入した。ロシアとのつながりが強い東部のドンバス地方(ルガンスク、ドネツク両州一帯)では14年5月、ウクライナからの分離独立を訴える親露派勢力がそれぞれの支配地域で「独立」を宣言し、ウクライナ政府軍との紛争が本格化した。15年2月にはウクライナ政府と停戦で合意したが、その後もドンバス地方では戦闘が再発していた。

2022年2月24日、ロシアはウクライナの軍事侵攻に踏み切った。プーチン大統領は14年の親露派政権崩壊後に発足したウクライナの政権を「ナチスト」と非難し、「ウクライナの非軍事化と脱ナチズム化を目指す」と表明。現在も紛争状態が続いている。

◇避難生活、厳しい職探し

キシナウ最大の避難者滞在施設「モルドエキスポ」=キシナウで2022年5月31日、山田尚弘撮影

モルドバ北部の町ソロカから東を望む。ドニエストル川の向こうにウクライナ西部が見える。ウクライナ有数のジャガイモの産地といい、対岸からは牛の鳴き声が聞こえた=ソロカで2022年6月4日、山田尚弘撮影

ウクライナと陸続きのモルドバは、親族や友人がいたり、ロシア語が通じたりすることから、避難先に選ぶウクライナ人は少なくない。

知人などの一般家庭にホームステイする避難者が多いが、公共施設などに開設された避難施設や賃貸住宅に滞在する人もいる。避難施設はモルドバ各地にあり、学生寮、映画館として使われていた施設、大きな展示場に間仕切りを設けた場所など、形態や規模はさまざまだ。施設の管理者のほか、NGO(非政府組織)、宗教団体、ボランティアなど幅広い立場の人が運営に携わる。

滞在先の種類に関わらず、ウクライナからの避難者にはUNHCRから1人月2200モルドバレイ(約1万5000円)が支給される。また、国連世界食糧計画(WFP)は、避難者を受け入れる家庭に現金を支給するなどの支援を実施している。

避難者はそうした直接的・間接的な支援を受けながら生活している。モルドバ国内で仕事を見つける人もいるが、子どもの預け先やルーマニア語が話せないなど言語の問題で働けない人も多い。多くがウクライナに戻ることを望んでいるが、戦況が見通せないため帰国の判断ができず、不安定な立場に置かれている。

◇国際社会専門家派遣を UNHCRモルドバ事務所・ボネリ代表

インタビューに応じるUNHCRモルドバ事務所のフランチェスカ・ボネリ代表=キシナウで2022年6月27日、山田尚弘撮影

モルドバでの避難者支援について、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)モルドバ事務所のフランチェスカ・ボネリ代表に現状や課題を聞いた。

――侵攻が始まった2月下旬以降、モルドバでの支援をどう見ていますか。

◆まず、モルドバ政府の迅速な行動に驚きました。国境での対応をはじめ、学校など公共施設をいち早く開放し、衛生設備を整え、生活できる場所を作りました。地元のボランティアも協力して食事や宿泊場所を提供していました。国土は小さいけれど、大きなハートを持つ国だと実感しました。

――今後の課題は。

◆避難者は女性や子どもが多いので、人身売買や性暴力には引き続き注意しなければいけません。心理的サポートも大切です。中長期的には住居、教育、医療や就労といった課題があります。この先、問題が長期化すれば、地元コミュニティーが疲弊し不満を持つ人も増えてくるでしょう。

――日本や国際社会に何を望みますか。

◆モルドバは欧州連合(EU)加盟国ではないので、避難者受け入れについて加盟国と同じ支援は受けられません。一方、国際社会は財政支援のほか、教育や保健、労働などの分野で専門家を派遣し協力することができます。病院や学校、保健センターといった施設の整備など、避難して来た人だけでなく、地元の人にとっても役に立つ支援に取り組むことも大切です。

日本政府と日本の人々には、いつも私たちの難民支援活動を応援していただき感謝しています。医療機関で使う器具の整備やインフラの改善などを通じてモルドバ政府を助けることができます。(侵攻後の燃料価格高騰に対応するため)日本での化石燃料の使用を減らし、再生可能エネルギーに切り替えていくこともこの危機に立ち向かう上で大切だと思います。