大阪・関西万博で「白と黒の伝統 書と囲碁の世界」を6月6~8日に開催

大阪・関西万博で6月6~8日、イベント「白と黒の伝統 書と囲碁の世界」(毎日新聞社主催、毎日書道会・日本棋院・関西棋院協力)が大阪市・夢洲の万博会場内にあるEXPOメッセ「WASSE」で開かれた。国内で20年ぶり、大阪では55年ぶりの大規模万博。イベントには国内外から3日間で約2万2000人が来場し、伝統の中に革新を続ける書と囲碁の魅力を堪能した。

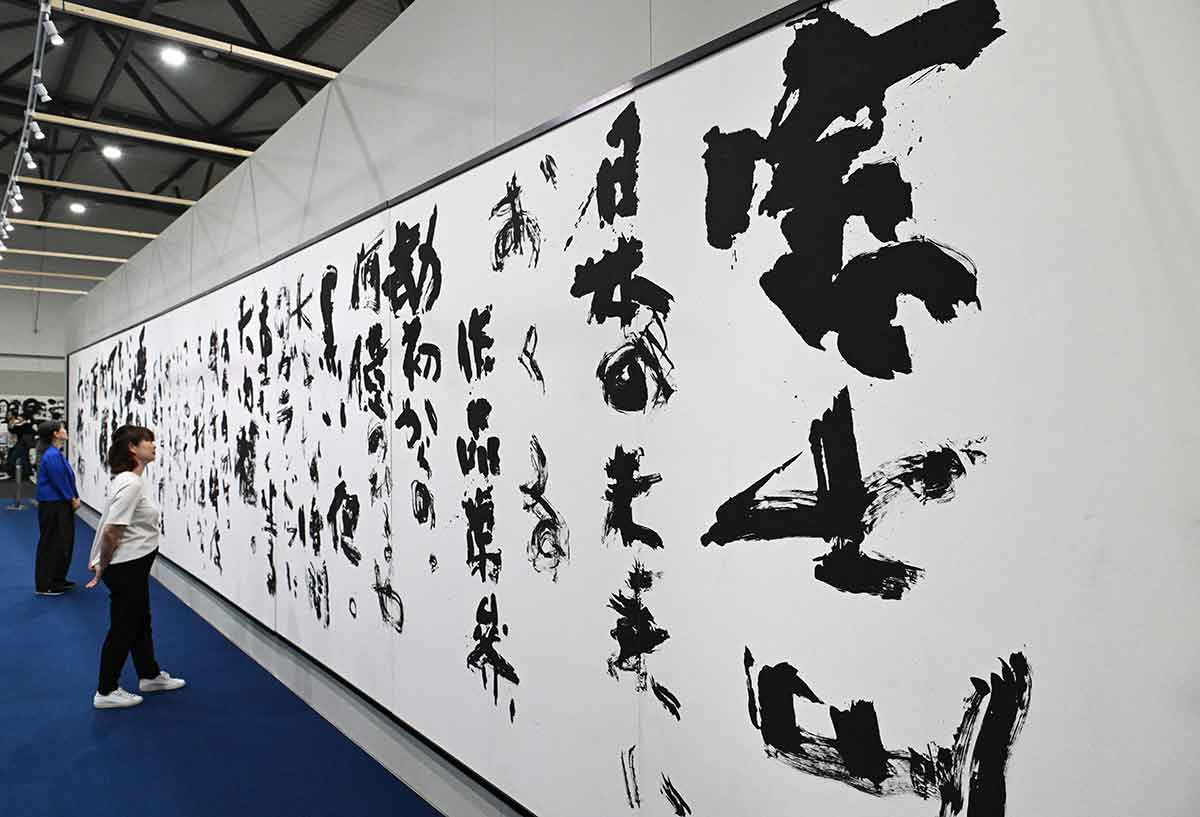

約2000平方メートルの会場には書家679人の作品を一堂に展示。芸術性、国際性、今日性を追求し、戦後日本で培われた「現代の書」をアピールした。入り口付近には招待書家10人の大作が並び、102歳・中野北溟さん(毎日書道会最高顧問)の「はれやか」、16メートル超の石飛博光さん「富士山」(成田山書道美術館蔵)などが存在感を示し、吸い寄せられるように訪れる外国人の姿も目立つ。

初日6日に開幕式典があり、関係者約100人が出席。毎日新聞社の松木健社長が「書と囲碁はともにアジアに発祥し、日本で発展した伝統文化。豊かな世界を堪能してほしい」とあいさつ。来賓の毎日書道会常任顧問の辻元大雲さん、日本棋院・石田篤司常務理事、関西棋院・榊原史子常務理事が祝辞を述べた。記念の席上揮毫では石飛さん、かなの大家・下谷洋子さんが即興で筆を執り、来場者を魅了。草野心平の詩「富士山」の一節を書いた石飛さんは「タッチを軽く強くと踊ってみた」と笑顔。下谷さんは藤原道長「望月の歌」をしたためた。

会期中には地元西日本の書家である中西浩暘さん、小林琴水さん、神田浩山さん、北野攝山さん、小竹石雲さん、藤野北辰さんが席上揮毫を披露。伊吹、洛西、上宮、芦屋各高校は瑞々しい書道パフォーマンスを演じた。ワークショップでは太鼓や三味線に合わせて書家と来場者が合作し会場は沸いた。華道家元池坊が生け花を供し、和のコラボに文字通り花を添えた。

世界で4000万人が愛好するマインドスポーツである囲碁の世界にも多くの来場者が親しんだ。

6日は大阪府守口市で打たれたタイトル戦「本因坊戦」第3局をライブ中継して万博会場での大盤解説会を実施。一力遼本因坊と芝野虎丸十段による対局の様子を200インチのスクリーンに投影し、解説の結城聡九段と聞き手の佃亜紀子六段が軽妙なトークと共に解説した。日には小学生らが競う「こども交流囲碁フェスティバル」に幼稚園児や小学生約100人が集合し、段級位認定戦やトーナメント戦が行われた。本因坊戦の対局を終えた一力本因坊と芝野十段が会場にサプライズ登場し、歓声が湧いた。【濱弘明、野上哲】

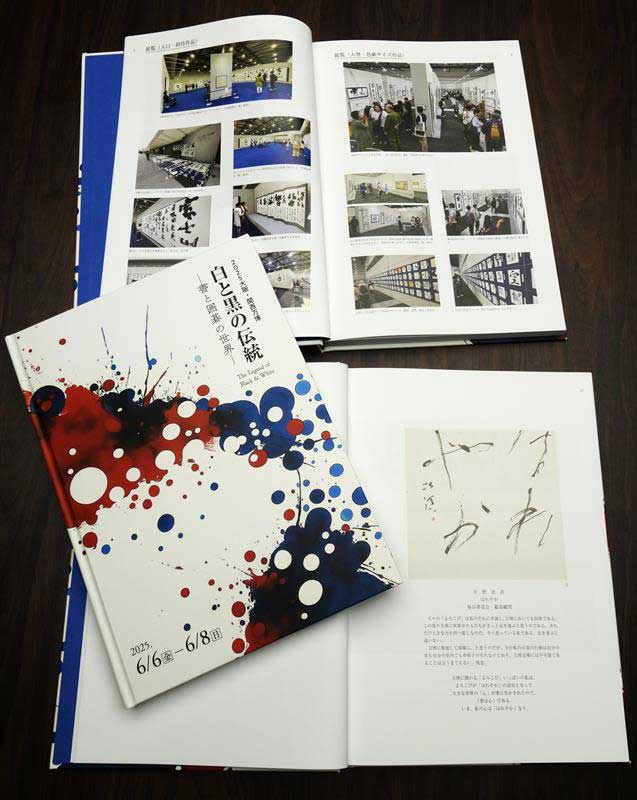

記念誌を限定販売

万博イベントの感動とレガシーを一冊にまとめた「記念誌」(A4判ハードカバー、218ページ)が完成し、当サイトを訪問いただいた方に限定販売します。ご希望の方は申し込みフォームから、お早めにご注文ください。

招待作品名票

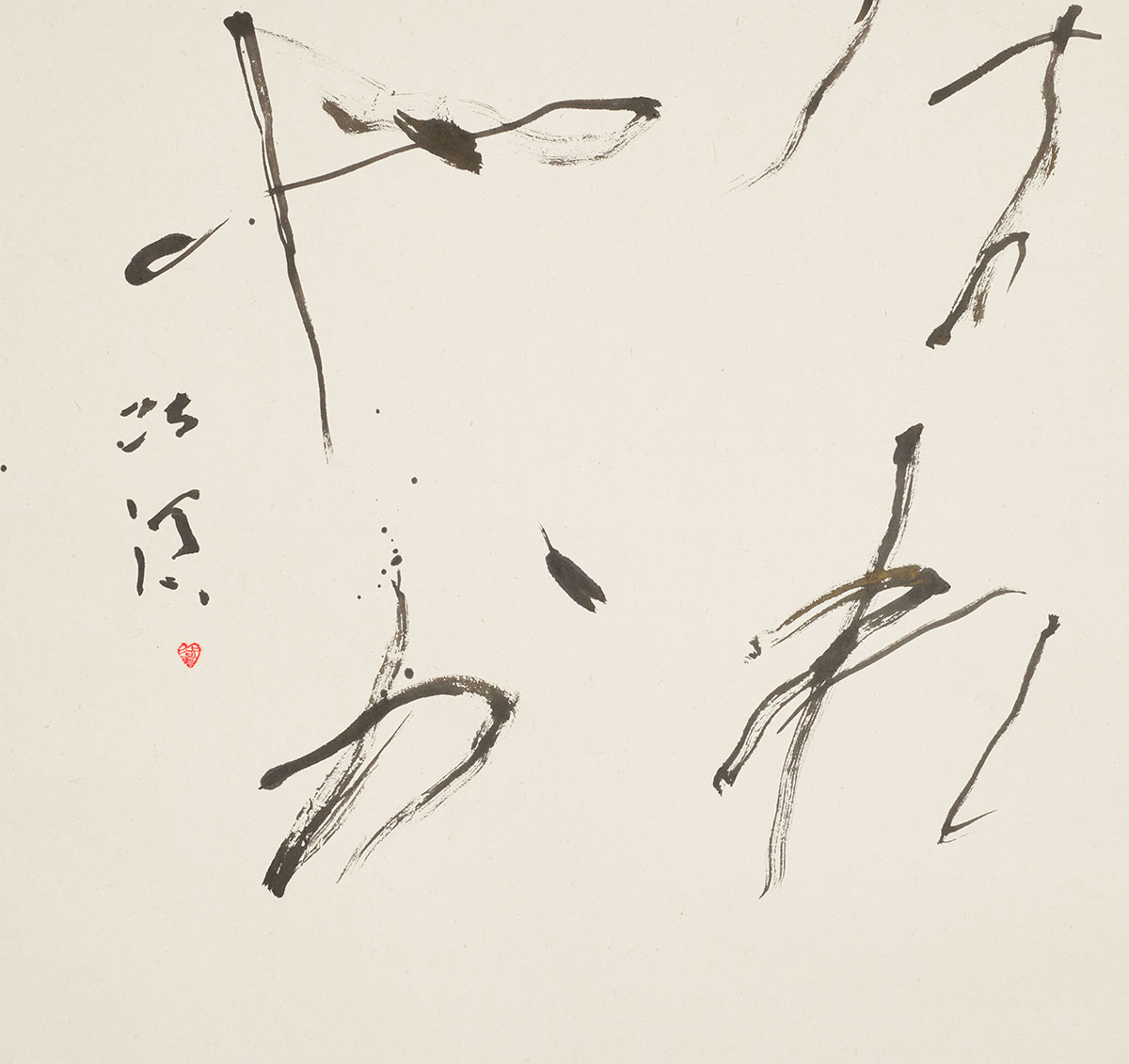

毎日書道会最高顧問

中野 北溟 NAKANO Hokumei

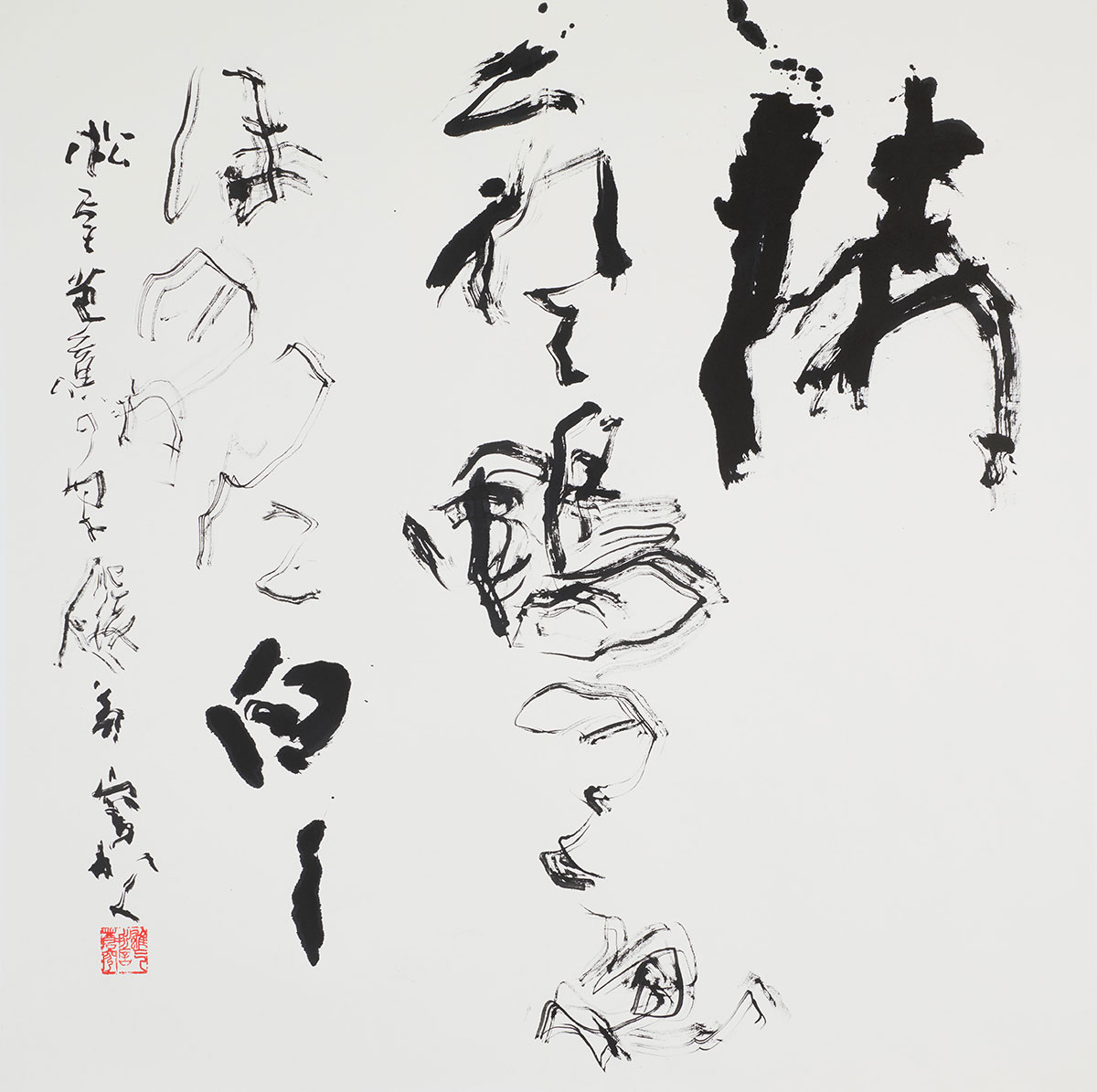

【タイトル】はれやか

人々の「よろこび」は私のそれに共通し、万博においても同様である。この度の万博に世界中の人たちがきっと足を運ぶと思うのである。それだけ大きな力を持つ催しなのだ。そう思っている私である。脚を運ぶに違いない。

万博に参加して現場に、と思うのだが、今の私の日常の行動は自分の住む自分の室内でも車椅子のそれなのであり、万博会場には不可能であることは言うまでもない。残念。

万博に関わる「よろこび」一杯の私は、

よろこびが「はれやか」の語句となって

大きな世界の「心」が筆に生かされたのだ。

「書は心」である。

いま、私の心は「はれやか」なり。

1923年、北海道・焼尻島生まれ、101歳。2000年に毎日芸術賞。北の大地に根ざした詩情あふれる世界を描く。

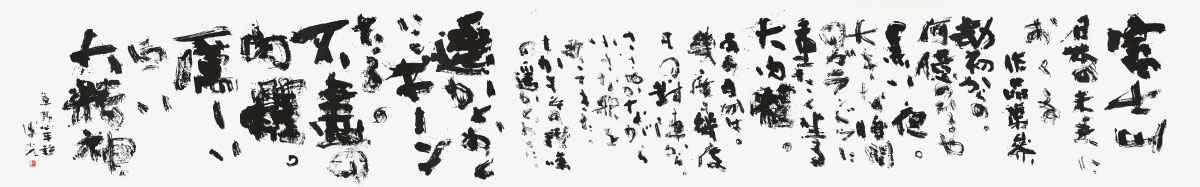

毎日書道会常任顧問

石飛 博光 ISHITOBI Hakko

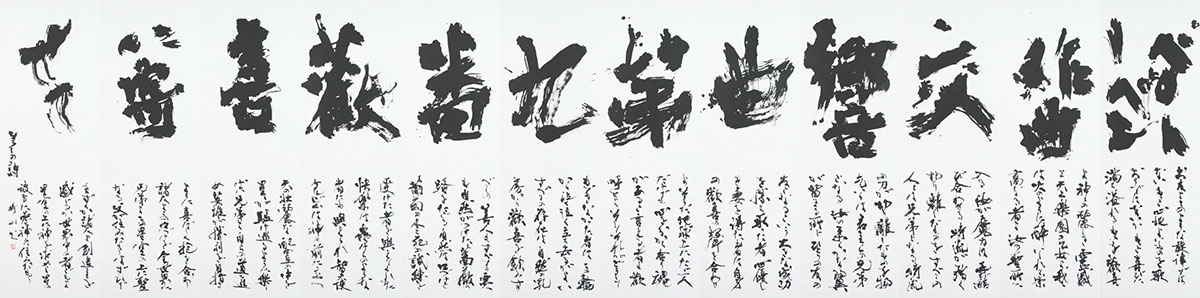

【タイトル】「富士山」 草野心平の詩「富士山 日本の未来におくる 作品第参」

2011年3月11日の東日本大震災から数週間、新幹線の窓から見た富士山の凜とした厳しい佇まいに心打たれ、無我夢中で揮毫した。富士山、まさに「こころの山」だ。

1941年北海道生まれ。2012年に毎日芸術賞受賞。NHK Eテレ「趣味悠々」出演。映画「書道ガールズ!!」で指導監修。

=成田山書道美術館蔵

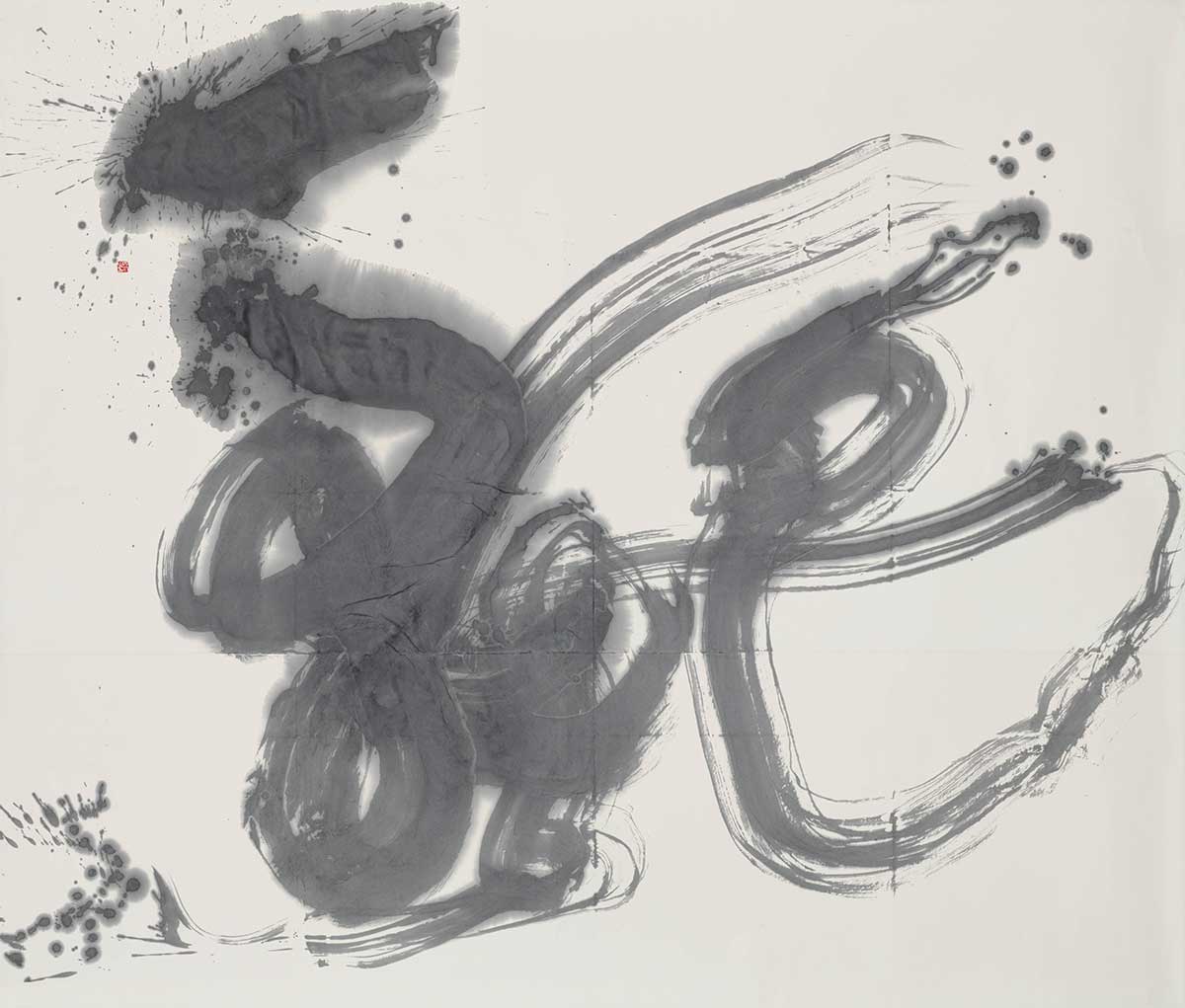

毎日書道会常任顧問

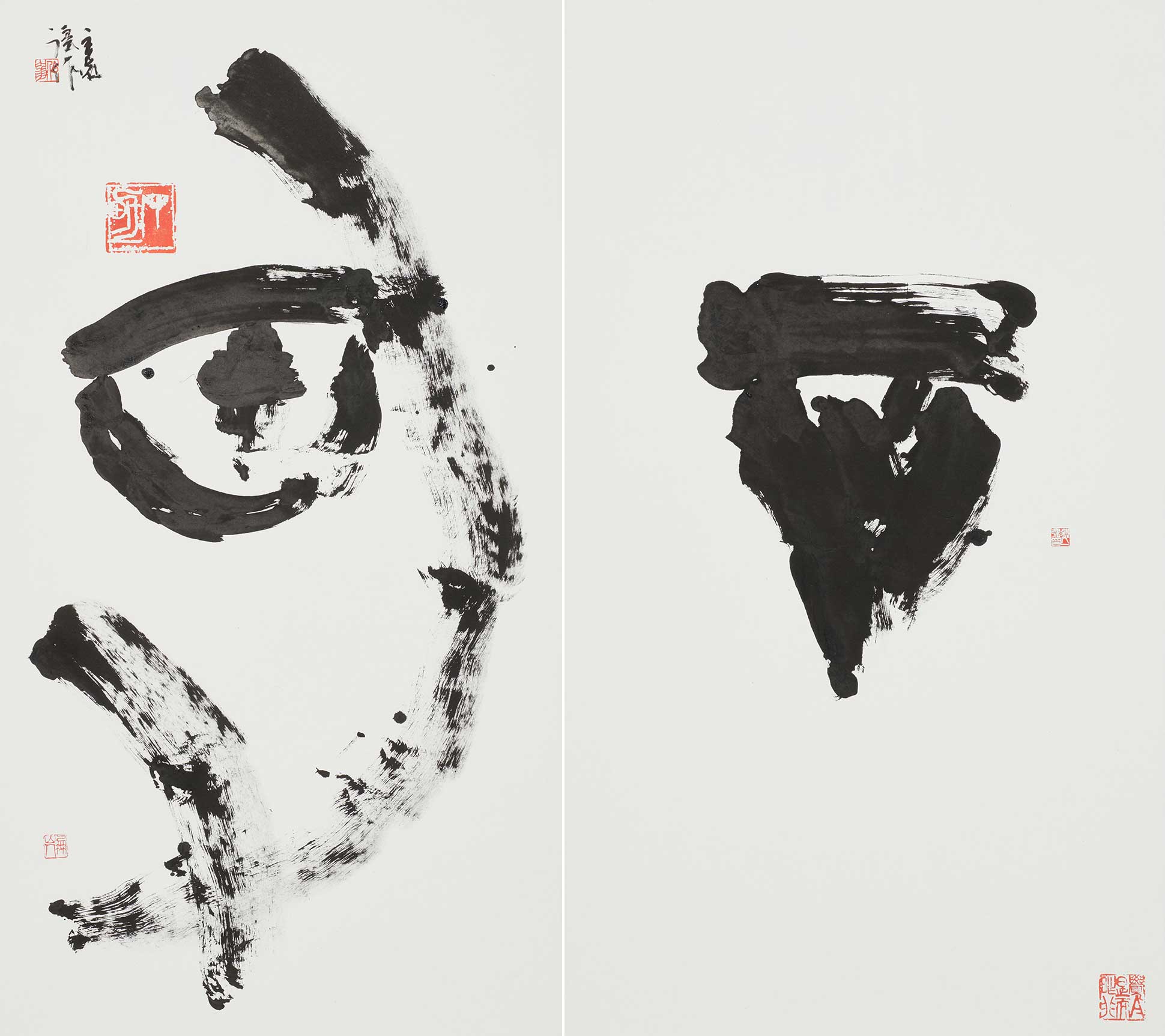

仲川恭司 NAKAGAWA Kyoji

【タイトル】「麗」(はなやか)

白の大紙面に舞う雅の一字書を狙って、筆力を発動する捻れの用筆、淡墨の長く暢びやかな墨線で、はなやかな世界を表現したいと念じて筆を執りました。

1945年、新潟県金沢村(現佐渡市)生まれ。手島右卿に師事。2017年度毎日芸術賞。専修大学名誉教授

毎日書道会理事

赤平 泰処 AKAHIRA Taisho

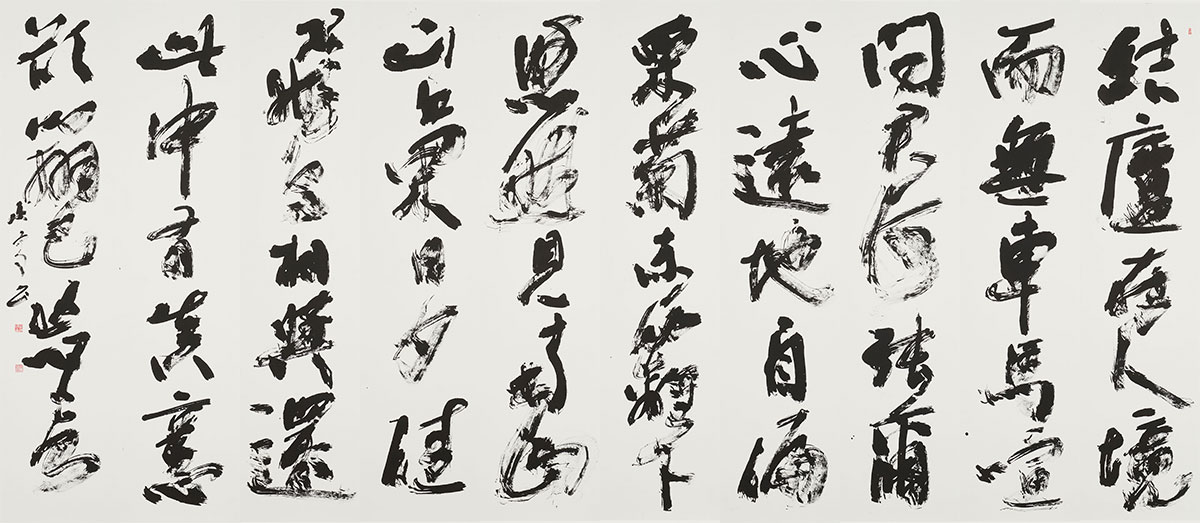

【タイトル】陶淵明 飲酒

陶淵明の漢詩の中でも、とりわけなじみのある作品を題材に選んだ。強い線で、てらいのない筆勢、迫力にポイントを置いて、一気に書き上げた。

1946年青森県弘前市生まれ。2019年、毎日書道展文部科学大臣賞。著書に『我が心の書』『書美が際立つ細字表現』など。

毎日書道会理事

薄田東仙 USUDA Tosen

【タイトル】People 歓喜 大阪・関西万博

世界が一つになり、未来の地球を考える万博に喜びをもって表現したい。作品の人は中国雲南省ナシ族のトンパ文字、多く集めて人々(people)とした。

1948年、新潟市生まれ。青山杉雨、長揚石に師事。2008年、中国・興教寺に瓦対・扁額を奉納。2011年、文化庁・文化交流使。全日本書道連盟常務理事

毎日書道会理事

遠藤 彊 ENDO Kyo

【タイトル】丁男

丁男(ていだん)は「血気盛んなる若者」。老境に至りて久しいが少しでも丁男として血気盛んな男として作家活動をしたいとの想いを込めて表現した。

1946年山形県村山市生まれ。徳野大空、關正人氏らに師事。日展会員、創玄書道会副会長、扶桑印社代表

毎日書道会理事

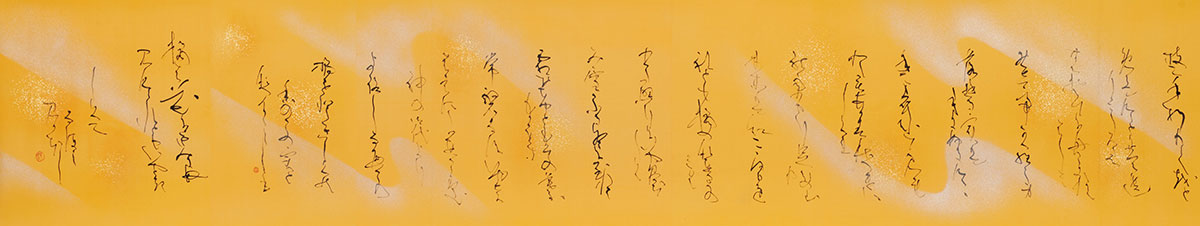

下谷洋子 SHIMOYA Yoko

【タイトル】「橘」 万葉集(大伴家持)

長寿・不老不死の象徴として尊重された橘の花の美しさを滔々としたリズムで書いた。歌に合わせた雅な料紙に、漢字とは異なるかな文字のたおやかなリズムを感得してほしい。

1951年、群馬県渋川市生まれ。2016年、上皇后美智子様御歌歌碑揮毫。書道芸術院理事長

=写真は作品の一部

毎日書道会理事

中原 志軒 NAKAHARA Shiken

【タイトル】「希」 pray

希は元々糸を交えて刺繍した布をさす。現代社会は克服すべき課題が山積みだ。世界の願いを織りこんで美しく調和された造形は。希望へのデザインである。

1949年、香川県出身。宇野雪村に師事。2023年奎星会ウィーン展で席上揮毫

毎日書道会理事

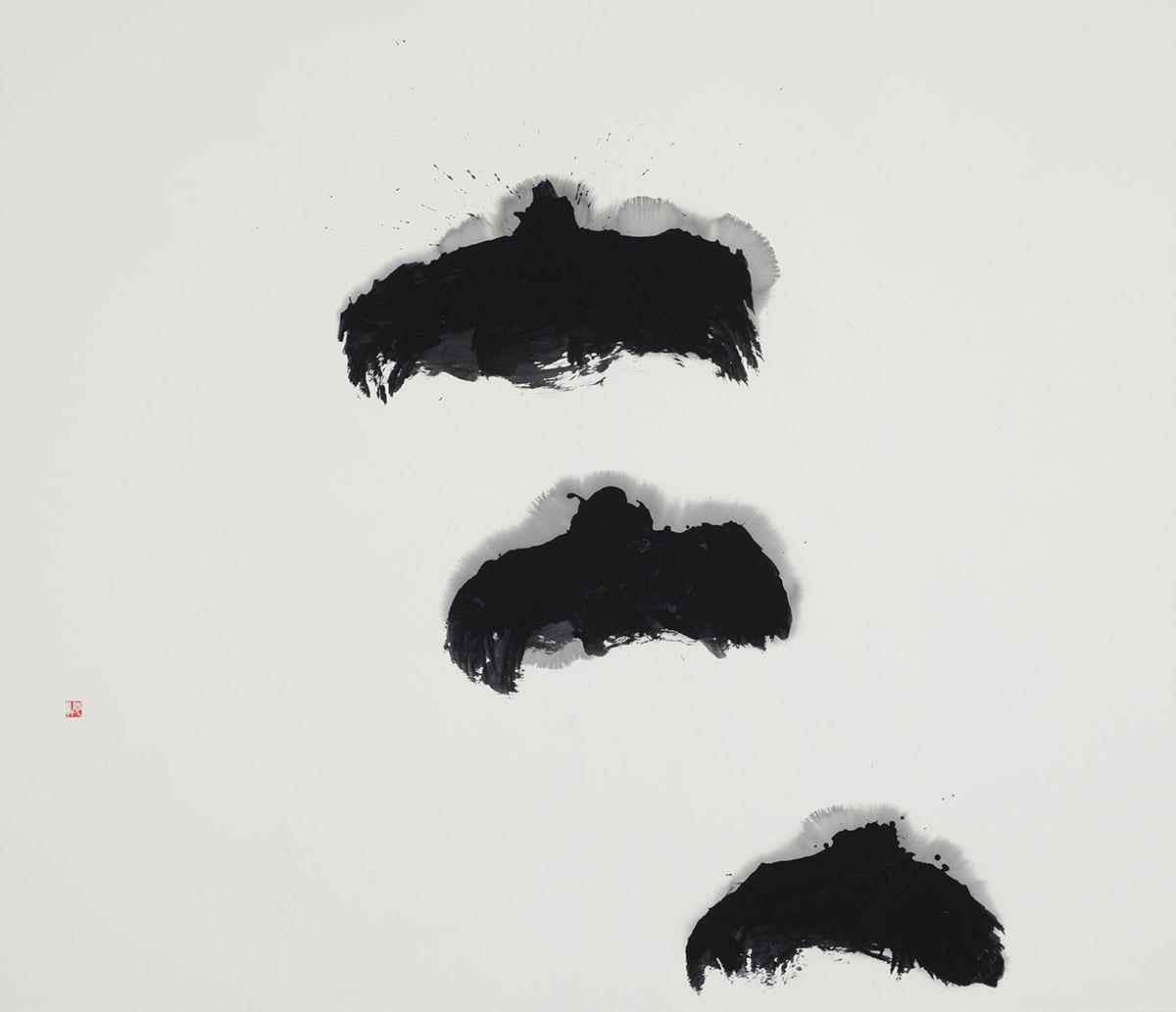

永守 蒼穹 NAGAMORI Sokyu

【タイトル】「海くれて」松尾芭蕉の句(海くれて鴨のこゑ ほのかに白し)

墨色と線の強さ優しさ、文字の形、大小、行の流れで余白の美と穏やかさを願う。筆は柔らかな羊毛、墨持ちが良く手漉きの紙と合い豊かな線を生む。感謝。

1950年、熊本県宇土市生まれ。父の教えで4歳から筆を持つ。金子鷗亭、卓義に師事。日展会員

毎日書道会監事

北野攝山 KITANO Setsuzan

【タイトル】

シラー詩 ベートーベン作曲交響曲第九番 歓喜に寄せて

Beethoven : Symphony No.9 “Ode to Joy” Friedrich Schiller

白と黒が織りなす無限の表現。書の世界の魅力をここ夢洲より届けられること。いのち輝くエネルギーを感じ取ってもらえること。幸せに思います。

1951年、大阪市生まれ。森本龍石、近藤攝南に師事。高野山書道協会副会長、日本詩文書作家協会常任理事、書団響理事長、太源書道会理事長

◇