毎日書体

書体へのこだわり

紙面の書体を自社内で制作している毎日新聞社ならではのこだわりです。毎日新聞社は、いつの時代も読者に寄り添い、読みやすくやさしい書体を目指します。

書体づくり

新聞の本文に使われる文字といえば平たくつぶれているのが特徴的です。どの新聞も文字に扁平をかけているため、どれも同じに感じるかもしれません。しかし、実際はそれぞれ異なります。

「大きい、現代的、親しみやすい」

毎日新聞の文字は、読者にそんな印象を与えるよう、細心の注意を払いデザインされています。

物が不足していた時代、限られた紙面にできる限り多くの情報を載せるために新聞の文字は小さく平らになりました。しかし、そんな時代も、私たちは文字を大きく、読みやすく見せる工夫をしてきました。文字を構成する線がつくる空間を大きくして、明るく広がりのある形にしたり、見出しの文字も窮屈な部分がないよう慎重に設計されています。

そして、この伝統を受け継ぎながら、1950年代後半から新たなデザインが取り入れられました。特に仮名は、ボールペンや万年筆、鉛筆などの硬筆が身近になった人々に親しまれるよう、それまでの毛筆の表情を抑えてさっぱりとした癖のない様式へと大きく変更されています。

現在も毎日新聞は自社内で文字を制作しています。進歩する技術や変化する人々の感覚を敏感に受け止め、これからも更新を続けていきます。

毎日書体について

毎日新聞の文字はどんな考え方でできているのか。

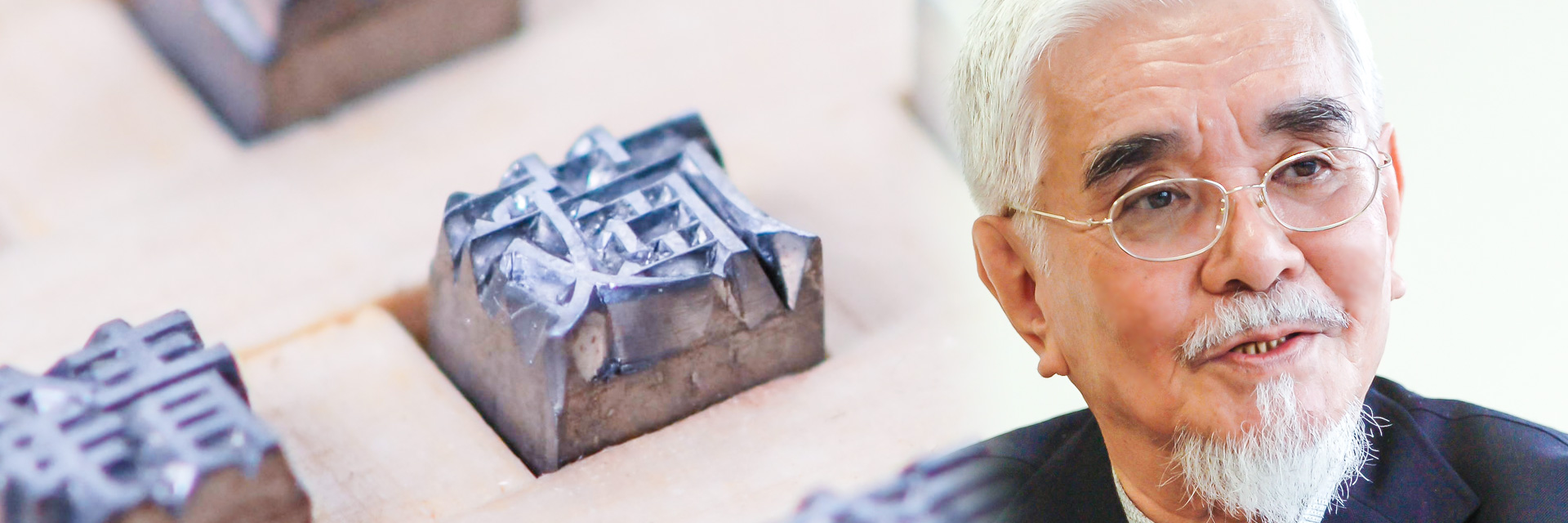

戦後の毎日新聞の書体づくりに長年携わり、退職後も多くの書体デザインを手掛ける小塚昌彦さんに話を聞きました。

書体は透明な水

デザイン10万字

――小塚さんは戦後初期から毎日新聞の書体づくりに携わってこられたのですね。

「それまでの書体は、江戸時代の木版彫り師の流れをくむ彫刻師が、ツゲの木や鉛に彫った種字から、同じ大きさの鉛活字を作っていました。種字とは書体の基になる字のことです。天地(縦の長さ)2ミリちょっとの文字を手彫りしていたのです。しかも印鑑と同じように裏文字です。本社専属の彫刻師は、竹久夢二の版木も手がけていた村瀬錦司さん(1892~1962年)でした。

1949(昭和24)年に彫刻機が導入され、その種字を紙に手で書くようになりました。私が入社したのはそのころです。村瀬さんには、それまでの書体や見本を見るな、なにも見ずに書けと言われました。書体はオリジナルを作らなければならないからです」

――51年から採用の1倍活字を製作されたわけですね。どのくらい時間がかかりましたか。

「3人で約2年かけ7000字作りました。その後字数も増え、見出し書体も含めて手がけた原字デザインは10万字を超えます」

くせを抑える

――書体を作る上でのコンセプトは。

「戦前はいわば毛筆の時代。戦後はボールペンなど硬筆が主です。毛筆は文字の線と線がつながりやすい。硬筆は筆圧で太さが変わることはありません。毎日新聞の書体も毛筆のくせを抑え、実生活に即したシンプルな文字にするよう心がけました。そうであっても特にひらがなは、字源である漢字のイメージを大切にしています。

書体は組んだ時に、文章の書き手の意図を読者に伝える媒体に徹するべきです。スムーズに情報を伝える<水>のような存在でなければなりません。でも水にも産地ごとの個性があるように、書体にも透明な個性はあっていい。毎日新聞の場合は、冷たい美しさよりも温かい親近感を感じられる文字になるように心がけました。

その結果、中心部が明るく、広がりがあるデザインになっています。その後、何度も改良が重ねられましたが、当時のエッセンスは現在も生きていますね」

――今回、文字が大きくなりますが。

「人間が手元で文章を読む上では、8ポイント(天地2.82ミリ)から11ポイント(天地3.88ミリ)の大きさが良いと言われていますので、新しい文字の大きさが一番いい。また、現在の新聞の活字は扁平(へんぺい)ですが、文字は大きくなるにつれ、正方形に近づいた方が読みやすい。

その点でもより親しみやすくなると思います。現在では、毎日新聞のように文字をデザインする専門の部署がある新聞社はほとんどない。後輩たちが新時代に対応した文字作りに励んでくれています」

――ウェブ社会における活字の役割は。

「手元に置いて好きな時に見ることができる紙のメディアへの需要が消えることはないと思います。電子メディアは誰でも見られるかというと、必ずしもそうではない。電子メディアとの二極化は進むと思いますが、より読みやすい新聞を作る努力をこれからも続けていってほしいと思っています」

■人物略歴

こづか まさひこ

タイプデザイン・ディレクター。1929年東京生まれ。47年毎日新聞社入社。86年退職後、書体メーカー、モリサワで活躍。92年からはアドビシステムズで和文書体「小塚明朝」「小塚ゴシック」を開発した。