第52回毎日農業記録賞《高校生部門》優秀賞・中央審査委員長賞

はじまりの島からはじめよう

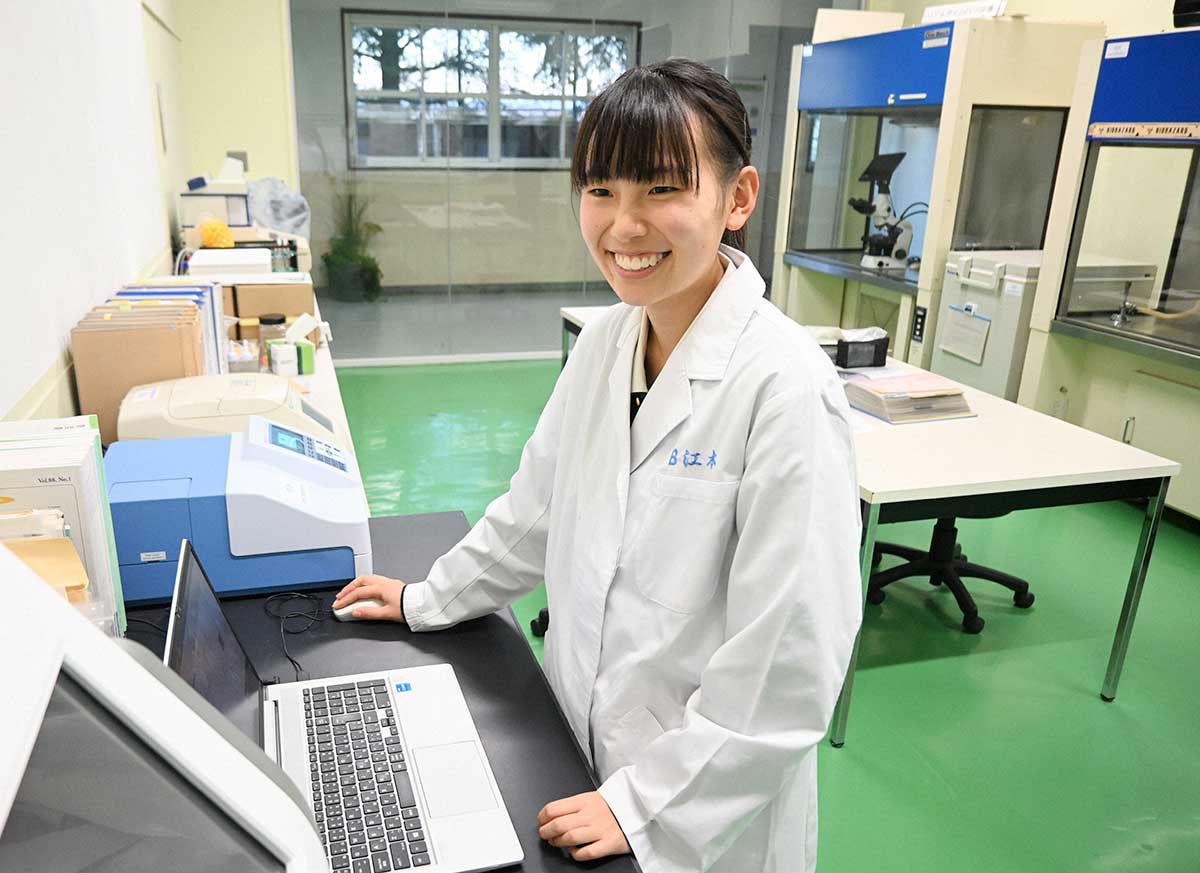

江本夏乃風(かのか)=兵庫県立農業高3年

実習服にタオルと着替え、フィールドノートやタブレット端末。もちろん教科書に資料集やノート。お弁当と水筒を忘れるのは致命的。農業高校生の通学はとても荷物が多い。私は月曜日の荷物が特に重い。なぜなら土を背負っているのだから。私ははじまりの島と言われる淡路島から高校に通っている。

先端栽培管理で就農者支援へ

そう、国生み伝説の地、淡路島で私は育った。日本書紀ではすべてがこの島から始まったと記されている。タマネギ、レタス、カーネーション、輪ギク、ビワ。この温暖で豊かな自然が、全国に流通する農作物を育んでいる。私は高齢化が進む農家さんの経験や勘を蓄積し、農業法人でスマートアグリと生成AIを活用した栽培管理によって新規就農者を支援したいと考えるようになった。

この地に生まれ、タマネギ農家の孫として私は幼い頃から家業を手伝ってきた。最初は、私の小さな手で黄色いコンテナにまん丸のタマネギを拾い集める姿を見た祖父から褒めてもらえることがうれしく、夢中で作業をしていたことがきっかけ。広い広いタマネギ畑で、祖父はいつも私を褒めてくれた。

褒められて伸びるタイプの子供だったようで、中学生になると本格的な農業技術に興味を持つようになった。先進農業技術を学べる農業高校は限られていた。念願かなって農業高校に入学し、早速私は植物バイオを専攻した。今、先進農業技術について生命科学の視点で学んでいる高校3年生だ。

淡路の栽培技術継承法を模索

入学したての2年前、淡路島で長い間カーネーションの生産を行ってきた農家さんを訪ねた。均一に整備された大きなガラス温室の中。一目でわかる高い品質の花々は、私の目にはキラキラ輝いて映っていた。すごい、さすがだ、切り前(切り花の収穫前)を迎えて出荷を待ちわびる数千本のカーネーションの草丈は1センチの誤差もなく、均一に育っている姿は圧巻。

そこで私が耳にした衝撃の言葉。「残念ですが、私の代でこの農園も廃園です」

店先に当たり前のように並んでいる農作物は、高齢化や資材の高騰による担い手不足をはじめとしたさまざまな要因によって、徐々に失われているのだという現実を目の当たりにした。そのゴツゴツの指と丸い背中を見つめるだけで、かける言葉は見つからなかった。答えを求めるように、それから何度も農家さんたちの温室に足を運び、淡路島の栽培技術を継承する方法を私は模索し続けた。

洲本で高品質なストックと輪ギクを生産している農家さんを訪ね 栽培の工夫を質問すると、ほとんどの作業は経験や勘に基づき、マニュアル化が容易ではないことをあらためて実感。過去に土壌診断を業者に依頼した際、硝酸態窒素が過剰と診断されたそうだ。しかし、これは標準品種・標準作型での指標であり、ここ淡路島でのベストな条件は異なるそうだ。窒素量を減少させると茎が細くなり、高品質な花が生産できないという過去の経験から、診断結果をそのまま活用するのは難しいと聞く。画一的な土壌診断は、長い年月をかけて育まれてきた農家さんの品質を再現できず、技術継承はとても困難であることを悟った。このまま技術を持った淡路の農家さんたちが廃園していくのを私はただ見ているだけなのだろうか。

「土の最適化」こそ重要

淡路の農家さんは誰も土をとっても大切にしている。

「一に排水、根に空気。二に土づくり。三・四がなくて五に枝管理。だから全ては土から」というお話から私は学び、見えないところに大切なものがあることに気づかされた。このような土づくりの目安は『勘』。技術継承がとても大変で、新規就農者の多い淡路でも新たに始めた人の4割は5年以内に離農しているのが現状だと聞く。

農業には施設や設備も大切だが、経営を安定させるには土の最適化が重要。最高の土を設計、つまり土のデザインをする必要があると私は考えるようになっていた。栽培方法や流通方法が多様化する中で、その土地にあった土の診断ができないか。

兵庫の生産現場では、迅速養分テスト法が用いられている。しかしこの方法は、目視で試薬の色を判定するため、精度は決して高くない。一方で精密機器分析は時間とコストがかかる。そこで学校の授業で覚えた分光光度計を活用し、計測結果が正確な数値となるように試行錯誤を私は繰り返す。それこそ泥まみれ。やっとの思いで多量要素に微量要素、物理特性や有用微生物量だって数値化できるようになり、いつのまにか実験室は泥水が虹色に発色した分析サンプルでいっぱいだった。

休日は淡路島の農家さんのもとで土壌サンプリング、月曜日はサンプルの土を背負って瀬戸内海を渡り、授業と土壌分析の一週間。そのデータを農家さんにフィードバックするという毎日から私は確かな手ごたえを感じている。高齢で後継者がいない農家さんの貴重な経験や勘を、土壌診断によって数値化。蓄積したデータをスマートアグリで活用できる生成AIに機械学習させ、最適な土をデザインすることで、無駄な肥料を使わず利益化までの時間を短縮できると確信している。これなら、見えない土の中を数値という見える形にし、経験や勘に裏打ちされた農家さんの高度な栽培技術を喪失することなく、未来に継承できると私は考えた。

そこで、実際に私が集めた土壌診断データを第4世代AIに機械学習させてみた。初めは何も機械学習していない状態で問いかけてみる。「淡路島でストックを栽培する際の施肥はどうすればいい?」。すぐさま「窒素:リン酸:カリウムを元肥として10:10:10の割合で用います」という回答が返って来た。うーん、違うんだなあ。私が見てきたのはそんな単純な答えじゃない。そこで登場、私の膨大な土壌診断データ。その中から標準的な作型の測定数値をあれこれ覚えさせてみる。今度はどうだ!「……元肥として13:10:10の割合で施肥します」。うん! コイツは確かに学習しているな。しかしこんなんじゃまだ実用的ではないかも。でも将来的に栽培条件と作型や品種間差を詳細に機械学習させることができれば……きっといつかは相棒になる。でも今はそのデータがまだまだ足りない。ぜんぜん足りてない。経験が刻まれた土という貴重な記憶。私の肌で感じた感覚では10年で失われていく。何とかしなければ、どうにかしなければ、私に何ができる?

AIと共に学ぶ

さらに高度な知識と技術を私は身につけ、この島で 農業法人を設立しよう。まず祖父の土地を利用し、新規就農を促進。幸い淡路島は、人口の多い阪神地域からの通勤圏内。私を応援してくださる高齢の農家さんも次々に現れている。だからこそ、今日も私は農家さんの栽培技術を継承する手段として、目に見えない土の中の情報を拾い集めている。誰かがやらなければ 。世界では人が争いによって農地を奪い合っている今だからこそ、農地を奪い合わない未来のため。人が技術によって助け合える未来のため。私は成長する、新規就農者もAIも共に学び成長を続ける。

さあ、はじまりの島から、新たな農業の仕組みを私と一緒に始めよう!

第52回入賞者一覧に戻る